고금리·저성장에 잔뜩 움츠러들었던 세계 국부펀드가 지난해 다시 날개를 펴기 시작했다. 중동 국부펀드가 두 번째 황금시대를 맞으면서다. ‘고유가’로 재정 수입을 막대하게 늘린 2008년 금융 위기 때가 이들의 첫 번째 황금기라면, 이번 황금기는 우크라이나·러시아 전쟁, 이스라엘·하마스 전쟁 등 지정학적 위기에 따른 고유가가 만들어냈다. 비단 중동 국부펀드만이 활약했던 것은 아니다. 침체했던 금융시장이 지난해 금리 인하 기대감과 함께 다시 살아나면서, 글로벌 국부펀드들이 전반적으로 덩치를 키웠다.

국부펀드 자금 몰리는 美·인도·UAE

글로벌 국부펀드·연기금 분석 기관인 글로벌SWF(globalSWF)의 ‘2024년 연례 보고서’에 따르면, 지난해 전 세계 국부펀드의 운용 자산(AuM) 규모는 11조2000억달러(약 1경4902조7000억원)로 ‘역대 최대’를 기록했다. 글로벌 금융 위기 이전인 2007년 약 3조달러(약 3992조원)에 불과했던 국부펀드 운용 규모는 17년 동안 네 배로 불어났다.

글로벌SWF는 “2022년 폭락했던 금융시장이 회복세에 접어들고, 지정학적 긴장으로 고유가가 지속되면서 국부펀드가 부각되기 시작했다”며 “중동 국부펀드가 글로벌 유동성의 최전선에 서게 됐다”고 분석했다.

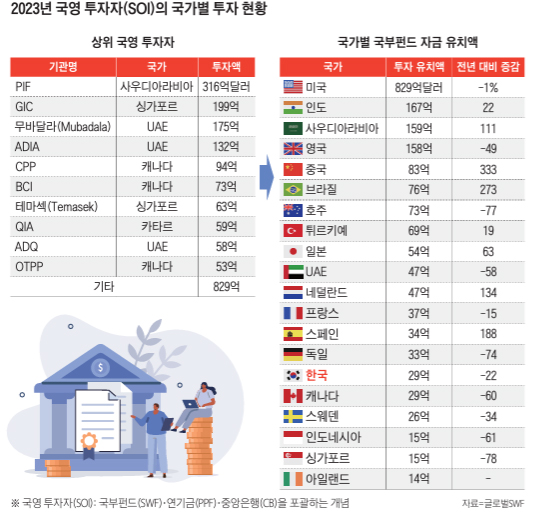

가장 매력적인 투자처는 미국이었다. 미국은 지난해 세계 국부펀드로부터 총 829억달러(약 110조3067억원)의 투자를 받았다. 전 세계적으로 경기 전망이 불확실한 상황에서 미국이 안정적인 경제 상황을 보였기 때문이다. 장기적 투자 전략을 구사하는 국부펀드들에는 가장 선호되는 투자처다.

인도와 사우디아라비아도 각각 167억달러(약 22조2210억원), 159억달러(약 21조1565억원)의 투자를 받아 2·3위에 올랐다. 전년 대비 22%, 111% 급성장했다. 인도를 비롯한 인도네시아·브라질 등 신흥 시장에 대한 투자 관심이 유독 높아졌다는 것이 글로벌SWF의 분석이다. 그 밖에 상위 10위 투자처에는 영국·호주·튀르키예·일본·아랍에미리트(UAE)가 이름을 올렸다.

세계 국부펀드에 아주 나쁘지도, 좋지도 않은 韓

투자처로서 한국은 매력적인 대상으로 부각되지 못했다. 한국은 2023년 국부펀드 투자 유치 국가 순위 15위에 그쳤다. 29억달러(약 3조8587억원)를 유치했는데, 이는 2022년 대비 22% 줄어든 수준이다.

전문가들은 한국이 특별한 약점이 있어서는 아니다라고 이야기한다. 하지만 투자 대상으로는 딱히 ‘색깔’이 없는 것도 사실이다. 글로벌 국부펀드·연기금 컨설팅사인 윌리스타워스왓슨(Willis Towers Watson Head of Investment)의 복재인 아시아 투자 부문 대표는 “아주 나쁜 상태도 아니고, 아주 좋은 것도 아니다”라고 평가했다.

그는 “국부펀드들은 그다지 정치적이지가 않다. 순수 투자를 목적으로 하기 때문에 위험 대비 수익률이 가장 높은 곳을 찾을 뿐이다”라며 “강한 성장력도 없고, 홍콩·싱가포르 등에 비해 세금·언어·배타적인 문화 등 측면에서 ‘허들’이 있는 한국을 투자자들이 최우선으로 고려하지는 않는다”고 했다.

이어 “글로벌 국부펀드들이 한국에 투자할 때는 특정 주식(stock), 특정 회사, 특정 기회를 보는 것”이라며 “미국·중국처럼 기초 자산 배분(fundamental asset allocation)을 하는 것이 아니라, 때에 따라 자산을 조금 넣었다가, 뺐다가 할 수 있는 전략적 자산 배분(tactical asset allocation) 국가 중 하나일 뿐”이라고 했다.

국부펀드 입장에서 볼 때 한국 기업에 대한 투자 정보가 다소 부족한 것이 주요 제약 요인 중 하나라는 지적도 나온다. 복 대표는 “장기적으로는 정부가 한국의 투자 메리트라든지, 한국 산업계의 성장 여력을 키워주는 작업이 필요하겠지만, 단기적으로는 한국에 대해 잘 알려져 있지 않은 부분들에 대해 프로모팅(홍보)하는 것이 필요하다”고 했다.

“중동 밖 국부펀드로도 정부 시야 넓혀야”

정부도 이런 추세와 문제의식을 감안해 국부펀드 투자 유치에 힘쓰고 있다. 지난해 초 윤석열 대통령과 UAE의 정상회담 뒤 UAE 측은 한국에 300억달러(약 39조9200억원) 투자를 약속했고, 현재 이를 이행하기 위한 실제 투자가 진행되고 있다. 또 그해 10월 윤 대통령의 사우디아라비아 국빈 방문을 계기로 사우디 국부펀드와의 합작 투자 계약 등이 이뤄지기도 했다. 기획재정부·산업은행에는 국부펀드 투자 유치를 전담으로 하는 팀도 만들어졌다.

다만 정부의 노력이 아직은 중동 지역의 국부펀드에 머물러 있다는 점에서, 시야를 좀 더 넓힐 필요가 있다는 지적도 나온다. 국부펀드별로 투자 업종이나 투자 단계에 대한 선호도가 상이한 만큼, 각국 펀드별 투자 성향을 고려한 매칭 정보 제공이 정부 차원에서도 적극적으로 이뤄질 필요가 있다는 것이다.

국부펀드는 앞으로 투자시장의 더 큰손으로 자리매김하면서, 글로벌 경제 전반에 미치는 영향력이 더욱 막강해질 것으로 관측된다. 글로벌SWF에 따르면, 전 세계 국부펀드 자금 운용 규모는 내년 12조7000억달러(약 1경6898조6000억원)에서 2030년 18조달러(약 2경3951조원)로 성장할 것으로 추산된다. 미국 다음으로 2위 경제 대국으로 꼽히는 중국의 지난해 국내총생산(GDP) 추정 규모와 맞먹는 수준이다.

한 나라의 富 굴리는 국부펀드, 한국 간판은 KIC·국민연금

국부펀드는 국가의 자산을 효율적으로 운용하고 금융 목표를 달성하기 위해 만들어진 특수 투자 기관이다. 우리나라에는 외환보유고를 해외에서 굴리는 한국투자공사(KIC)가 대표적이다. 국민연금(NPS)은 공적연금기금(PPF·Public Pension Fund)에 해당한다. 국부펀드와 연기금은 국가가 소유하고 통제한다는 공통점이 있지만, 연기금은 추후 연금으로 돌려줘야 할 부채라는 점에서 차이가 있다.

국부펀드와 연기금은 한데 묶여 국영 투자자(SOI·State-Owned Investors) 혹은 넓은 의미의 국부펀드라고 불린다. 현재 전 세계에는 국부펀드가 175개 존재한다. 연기금(302개)까지로 국부펀드의 정의를 더욱 넓히면 약 500개에 달한다.

지난해엔 중동 지역, 특히 사우디아라비아 국부펀드의 세력이 눈에 띄게 성장했다. 글로벌SWF에 따르면, 사우디아라비아의 PIF(Public Investment Fun)는 지난해 전 세계 국부펀드가 신규 투자한 1240억달러(약 164조9944억원) 중 약 4분의 1(315억달러)을 차지해 가장 ‘큰손’으로 등극했다.

PIF를 포함해 2023년 한 해 신규 투자가 가장 활발했던 상위 10개 국부펀드 중 절반이 중동 국부펀드였다. 아랍에미리트(UAE)의 무바달라(Mubadala·175억달러), ADIA(아부다비투자청·132억달러), ADQ(아부다비개발지주회사·58억달러), 카타르의 QIA(카타르투자청·59억달러) 등이다. 나머지는 캐나다(CPP·B-CI·OTPP), 싱가포르(Temasek) 지역에 포진돼 있었다.