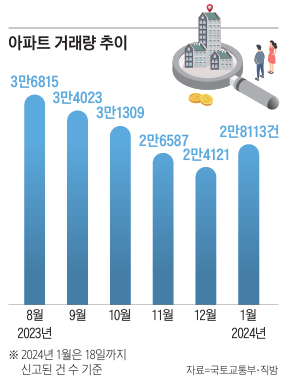

서울과 경기도 중심으로 아파트 거래가 조금씩 늘고 있다. 아직 활발하지는 않지만, 침체기에 거래가 증가하고 있다는 것은 의미가 있다. 본격적인 회복으로 보기는 이르지만 집값 추가 하락을 막는 효과가 있다. 거래량은 매수자의 심리를 보여주기 때문이다. 또 1월 아파트 실거래가 잠정 지수도 약하지만 상승 반전했다.

하지만 고금리가 지속되는 데다, 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 문제가 여전하고 대출 수위가 높아지는 ‘DSR(총부채원리금상환비율) 스트레스’ 도입으로 곧바로 급반등은 하지 못할 것이다. 상반기까지는 바닥을 다지면서 매물을 소화하는 과정을 거칠 것으로 예상된다.

꿈틀거리는 아파트 거래

서울부동산정보광장에 따르면 2월 27일 현재 서울 지역 1월 아파트 거래량은 2454건이다. 이는 월 1700~1800건대를 기록했던 지난해 11월, 12월은 물론 10월 2337건을 웃도는 것이다. 2월 말까지 최종 집계하면 1월 거래량은 2500~2600건대에 이를 것으로 보인다. 지난해 실거래가 기준 고점이었던 9월 3400건에는 미치지 못하지만, 거래 바닥 탈출이라는 점에서 주목해 볼 만하다.

경기 지역도 서울과 비슷한 흐름을 보이고 있다. 경기부동산포털에 따르면 2월 27일 현재 경기 지역 1월 아파트 거래량은 7759건에 달한다. 이 역시 지난해 11월(5976건), 12월(5717건)은 물론 10월(7321건)을 넘어서는 것이다. 1월 거래량이 늘어도 서울 지역처럼 지난해 9월 거래량(8966건)에 미치지 못할 것이지만 늘어나는 거래량을 감안할 때 시장이 최악의 순간으로 치닫지는 않을 전망이다. 최근 거래량이 증가세로 반전된 것은 여러 가지 요인이 겹쳐 있다. 아파트 전셋값이 오르고 분양가가 치솟으면서 기존 주택 시장에서 집을 사려는 수요가 생겨나고 있기 때문이다. 2월 26일 스트레스 DSR 도입을 앞두고 미리 집을 구하려는 사람들이 늘어난 것도 영향을 미쳤다는 분석이다. 스트레스 DSR은 변동 금리(혼합·주기형 포함) 대출 DSR 산정 시 향후 금리 인상 가능성을 반영해 가산 금리를 부과하는 제도다. 이 제도 시행 이후에는 실수요자들의 자금 동원 능력이 약해지면서 매수 심리를 둔화시킬 가능성이 없지 않다. 다만 올해와 내년 점차 수위를 높이면서 시행되는 것이어서 당장 급격한 시장 위축으로 이어질 것 같지는 않다.

상승? 하락? 신호는 혼조세

일부 지역에서 지표가 호전되는 모양새다. 국토연구원의 1월 부동산 시장 소비자 심리 조사 공표 자료에 따르면 서울 부동산 시장 소비심리지수는 101.1로 기준치인 100을 넘겼다. 같은 달 전국은 98.1로 전월(95.3) 대비 2.8포인트 상승했다. 소비심리지수는 국토연구원이 매월 해당 지역 거주민과 중개업소를 대상으로 실시하는 전화 설문 조사로, 0~200 값으로 표현한다. 지수가 100을 넘으면 전월에 비해 가격 상승 및 거래 증가 응답자가 많다는 뜻이다.

또 아파트 실거래가 잠정 지수도 1월 상승세로 반전했다. 한국부동산원에 따르면 1월 아파트 실거래가 잠정 지수는 전월 대비 전국 0.07%, 서울 0.25%, 수도권 0.16%로 각각 나타났다. 연립과 다세대주택의 1월 실거래가 잠정 지수 역시 소폭 상승했다.

하지만 일부 지표는 찬바람만 분다. 한국부동산원에 따르면 2월 셋째 주(19일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 83.9를 기록했다. 전주(83.7) 대비 소폭 상승했지만, 여전히 기준치 100보다 낮은 수준이다.

시장의 선행지표 성격을 띠는 법원 경매 물건도 넘쳐난다. 지지옥션에 따르면 1월 전국 아파트 경매 시장에는 2862개의 물건이 나왔다. 이는 전월 2233개 대비 28.2% 많고 작년 동월 1736개와 비교하면 70.6% 급증한 수준이다. 1월 아파트 경매 물건은 2020년 11월 3593개 기록 후 최근 3년 2개월 중 가장 많다. 미국발 고금리 태풍으로 이자를 감당하지 못하는 한계매물이 늘어나고 있기 때문이다.

따라서 현재로서는 시장이 바닥을 치고 올라가고 있다고는 보기 힘들다. 일부 급매물이 거래되고 있지만 매수자들이 엇갈린 신호에 확신을 갖지 못하고 있음을 보여준다. 그렇다고 하더라도 2022년처럼 집값이 크게 떨어지기는 어려울 것으로 생각된다. 당분간 시장은 거래가 크게 늘기 어려운 가운데 매도자와 매수자 간의 힘겨루기가 진행될 것으로 보인다.

실수요자와 평론가는 다른 접근해야

실수요자들은 다른 지표보다 거래 증가를 주목해야 한다. 시장에서 거래가 늘어나면 어떻게 될까. 거래는 시세보다 낮은 급매 중심으로 이뤄질 것이므로 시세 통계는 하락할 것이다. 그동안 거래 두절로 시세를 파악할 수 없었지만, 거래가 되면 제대로 포착되기 때문이다. 하지만 실수요자들은 그렇게 봐선 안 된다. 거래가 되면 싼 매물이 팔려 내가 원하는 매물의 호가가 올라간다는 생각을 해야 한다는 것이다. 시장이 극히 침체되어 매도자가 공급을 지속적으로 하지 않는 한 거래가되면 내가 지불해야 하는 구매 가격은 오르기 마련이다. 내 집 마련 실수요자는 부동산 평론가와 달리 접근해야 한다는 얘기다.

집을 사려는 실수요자들은 이제 타이밍만 재는 것은 옳지 않다고 본다. 가격 메리트를 보고 판단을 해야 한다. 즉 가격 메리트를 고려하지 않는 타이밍 재기는 무의미한 것이다. 지역별로 시장 흐름이 달리 나타나고 있는 것도 또 하나의 이유다. 요즘 MZ 세대(밀레니얼+Z 세대·1981~2010년생)의 갭투자 타깃이 되었던 서울 상계동이나 경기도 인덕원 등은 지난해 초 수준으로 급락했다. 시장에서 우려한 더블유(W)자형, 혹은 더블딥 하락이 발생한 것이다. 미분양이 넘쳐나는 지방에서도 여전히 썰렁한 분위기다. 하지만 서울 신축 아파트나 도심 아파트에서는 소폭 하락에 그치고 있다. 시장 움직임이 지역에 따라 울퉁불퉁, 혹은 각개전투를 하는 양상이다.

타이밍보다는 가격 메리트

집은 불황기에 싸게 사는 게 가장 좋다. 고점(2021년 10월) 대비 가격 하락 폭이 큰 곳을 고르는 게 바람직하다. 2023년 12월 말 기준 전국 아파트 실거래가는 고점 대비 15.5% 떨어져 있다. 서울 아파트와 수도권 아파트 역시 고점 대비 각각 17.1%, 19.1% 떨어져 있는 상태다. 이를 감안할 때 고점 대비 25~ 35% 정도는 싸야 메리트가 있다는 결론이 나온다.

올해는 전반적으로 부진하겠지만 금리가 체감적으로 낮아지는 내년 이후에는 집값이 회복세로 접어들 수 있다. 가뜩이나 내년부터는 아파트 입주 물량도 줄어든다. 부동산 114에 따르면 내년 전국 아파트 입주 예정 량은 24만4481가구로 올해를 포함한 과거 5년 평균치보다 27%(9만 가구가량) 줄어든다. 2026년에는 12만7778가구에 불과하다. 내년 이후에는 공급 불안이 시장가격에 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서 꼭 사야 하는 실수요자들은 가급적 올해, 특히 상반기 안으로 집을 장만하는 게 좋을 것이다. 하지만 현장을 둘러보면 생각보다 싼 매물이 많지 않다. 특정 지역이나 아파트 단지로 한정하지 말고 행정 동은 10곳, 단지는 20~30곳으로 범위를 넓혀야 한다. 그래야 마음에 드는 급매물을 잡을 수 있다. 어찌 보면 싸게 내 집 마련을 하려면 부지런해야 한다.