“죄송합니다. 제가 요즘 너무 일정이 바빠서 식사 참석이 어려울 것 같습니다.”

지금 스마트폰으로 10분 넘게 이 텍스트를 썼다 지웠다 하는 중이다. 한 지인으로부터 식사 초대 메시지를 받았다. 친분도 있고 오랜만에 만나 이런저런 이야기도 하고 싶지만, 요즘 강의와 연주 등 일정으로 도무지 짬이 나지 않을 것 같다. 그래서 거절의 메시지를 적는 중이다.

선뜻 전송 버튼에 엄지가 가지 않는다. ‘아, 이렇게 보내면 혹시 너무 사무적으로 느껴지지 않을까.’

‘죄송합니다’ 문장 옆에 우는 듯한 이모티콘을 붙여 본다. ‘이거는 너무 애 같지 않을까.’

그리고 마지막 문장 뒤에 물결무늬(~)를 붙여본다. ‘이건 너무 성의 없어 보일 것 같은데.’

그렇다고 아쉬움의 마음을 한껏 담아 소설을 쓰듯이 이유를 주렁주렁 달아 보내는 것도 조금 과도할 것 같았다. 어쩌면 필자의 우유부단한 성격이 한몫하고 있는 것 같기도 하고, 간결하지만 정말 마음속에 느껴지는 아쉬움의 진심을 어떻게 하면 오해 없이 전달할 수 있을지에 대한 나름의 진정성 있는 고민인 것 같기도 하다. 그러면서도 이 한 문장으로 이렇게 바보같이 시간을 보내는 게 맞나 싶기도 해, 무작정 전화를 걸었다. 오랜만에 반가운 목소리를 들으며 안부를 주고받은 후, 다음 기회에 식사하자고 아쉬운 감정을 목소리에 담아 전달했다. 상대방은 고맙게도 오히려 필자의 건강을 걱정해 주었다. 이렇게 원래 아무것도 아니었던 일은 아무것도 아니게 끝났다. 중간에 필자의 엄청난 고민의 시간을 제외하곤 말이다. 스마트폰이 삶 깊숙이 자리하고, 전화보다는 텍스트가 커뮤니케이션의 중심이 된 요즘, 일상의 대부분을 전화가 아닌 텍스트 형식의 메신저를 통해 소통하는 추세다. 심지어 ‘전화포비아’ 라는 단어가 등장할 정도니까 말이다.

직접 대화를 한다면 목소리 톤을 통해, 호흡을 통해, 또 표정 및 신체의 움직임을 통해 상대의 의사를 조금 더 직관적으로 이해할 수 있다. 이런 반면에 텍스트는 쉽고 간단하게 작성하거나 확인할 수 있다. 하지만 때론 복잡하고 난감한 상황에서는 종종 불필요한 오해를 낳기도 한다. 글쓴이와 받는 이가 처한 상황, 감정 등을 쉽게 파악하기 어렵기 때문이다. 이렇기에 요즘은 다양한 이모티콘을 글쓴이가 강조하고 싶은 단어나 문장, 혹은 오해의 소지가 있을 만한 문구 옆에 달아주며 글쓴이의 의도를 효율적으로 전달하는 추세로 가고 있는 것 같다.

필자도 메신저에서 글을 적으며 이모티콘을 하나하나 달고, 또 그렇게 쓰인 글을 읽으며 상대방의 진심을 파악하는 과정을 거치는 동안 이것이 음악 악보를 보고 해석하는 것과 얼추 비슷하다는 생각을 했다.

연세대 피아노과 교수, 독일 함부르크 국립음대연주학 박사, 전 함부르크국립음대 기악과 강사

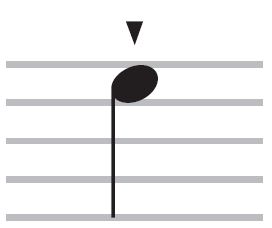

피아니스트가 직업인 필자는 모차르트, 베토벤, 쇼팽 등이 수백 년 전에 오선지 위에 남긴 악보를 읽고 해석하고 연주하는 작업이 곧 일이다. 모차르트의 곡을 연주하다가 이해가 안 되는 부분이 있으면 그에게 간단하게 전화해서 물어보면 얼마나 좋을까. 그는 이미 230여 년 전에 사망했다. 필자가 그의 음악과 소통할 수 있는 유일한 방법은 그가 남긴 악보를 통해서다. 우리가 언어를 글로 전달한다면 음악은 녹음 기술이 개발되기 전까지는 악보가 유일한 전달 수단이었다. 그렇기에 작곡가들은 악보에 음악을 적어 내려가며 자신들의 의도가 악보를 읽는 이들에게 최대한 직관적이고 정확하게 전달될 수 있도록 최대한 노력을 기울였다. 예를 들어 작곡가가 ‘도레미파솔’이라는 음을 우리에게 전달하며 기쁨의 감정을 전달하고자 할 시에는 음 위에 ‘Allegro(쾌활하게)’, 음 밑에는 ‘p e crescendo(작게 그리고 점차 볼륨을 키워가며 연주)’, 마지막 음 ‘솔’ 위에는 ‘>(악센트, 특정 음 강조의 의미)’을 넣는 등 해당 음에 기쁜 감정이 상승하는 느낌을 주기 위해 텍스트 옆에 자리한 이모티콘처럼 여러 지시어를 적었을 것이다.

이는 연주자가 한 작품을 연주하고자 할 때에는 작곡가가 악보에 그려 넣은 ‘음표’뿐만이 아닌 그 음표 사방팔방에 놓여있는 각종 지시어와 표식을 세밀하게 살펴본 뒤 작곡가가 어떤 메시지가 들어있는 ‘음’을 원했는지 판단하고 최종적으로 연주자 자신의 감정과 소리로 표현하는 해석의 과정을 거쳐야 한다는 이야기다.

그저 쓰여 있는 대로 그냥 치면 되는 것 아닐까 생각할 수 있지만, 그리 간단한 작업은 아니다. 한 작품에 들어있는 지시어의 양도 엄청날뿐더러, 이 지시어가 말하는 맥락도 작곡가가 살던 문화권과 시대에 따라 달라지고 또 모든 작곡가에게 일률적으로 적용할 수 있는 통일성이 있는 것도 아니기 때문이다. 그리고 깊게 따지고 보면 끝도 없는 것이 베토벤, 쇼팽이 살던 시대에는 현대의 컴퓨터 악보 사보프로그램이 있었던 것도 아니었다. 울퉁불퉁한 종이 위에 새 깃털을 깎아 잉크를 찍어 쓰면서 원하지 않는 부분에 잉크를 흘릴 수도 있고, 원했던 것보다 더 크거나 작게 그려지는 등 웬만한 주의를 기울이지 않는 이상 정밀하게 표현하는 것이 쉽지 않았다. 따라서 이런 작곡가의 필사본을 연구하고 우리가 알아보기 좋게 현대의 인쇄 방식으로 출판하는 작업이 필요했고, 그 결과물이 바로 ‘원전 악보(Urtext)’라는 것이다. 현재 독일의 헨레(Henle), 베렌라이터(Bären-reiter) 등의 출판사가 원전 출판사로 정평이 나 있다.

이쯤 되면 이제 작곡가의 의도를 오해하지않고 진실되게 접근할 수 있을까? 대답은 ‘글쎄요’다.

올 초 필자는 당황스러우면서도 흥미로운 경험을 했다. 원전 출판사에서 인쇄한 하이든의 작품을 보고 열심히 공부한 후, 독일의 한 고음악 대가 선생님을 찾아가 앞에서 한번 연주를 했었다. 연주를 마친 후 그가 나에게 물었다. “왜 음들을 그토록 스타카티시모처럼 짧게 치는 것이지?”

“그야 원전 악보에 그렇게 적혀 있기 때문이죠.”

이렇게 대답하자 선생님이 말씀하셨다. “하이든이 직접 적은 자필 악보를 한번 보게나. 워낙 빠른 필체를 갖고 있었던 이고, 더군다나 깃펜에 잉크를 찍어 갈겨쓰던 와중에 점이 길어져 스타카티시모처럼 보일 수 있을 테니. 자네의 해석은 음악에 어울리지 않는 표현인 것 같구먼.”

선생님이 하이든의 필사본 복사본을 보여주셨다. 정말로 시원하게 ‘갈겨’ 쓴 듯한 필체 위에 어떤 게 스타카토고 스타카티시모인지 구분이 잘 안 갔다.

필자는 허탈한 마음에 질문을 던졌다. “그럼 저는 어떻게 해야 하죠?”

선생님이 말씀하길 “뭐, 어떻게 하긴. 계속 쳐보면서 귀와 마음에 물어봐야지. 이 음악이 맞냐고. 진심을 이해하고자 노력하는 그과정이 값진 것일세.”