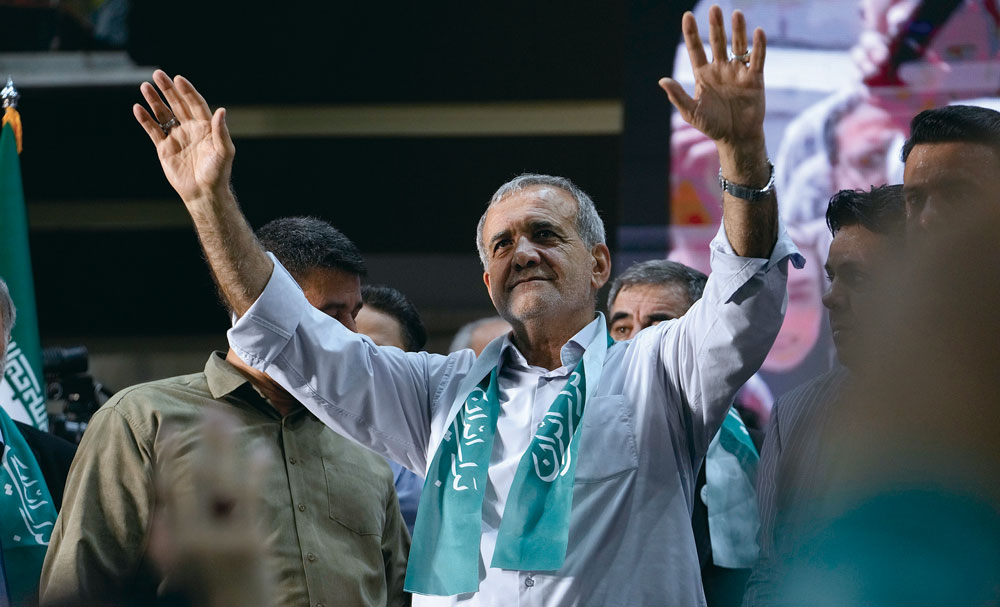

그는 심장 전문 외과 의사였다. 아버지는 아제르바이잔계, 어머니는 쿠르드계로 소수민족 배경을 갖고 있었고, 북서쪽 변방에서 나고 자랐다. 그는 영어, 페르시아어, 아제르바이잔어, 쿠르드어, 아랍어 5개 국어를 구사한다. 2001~2005년에는 개혁파 모하마드 하타미(Khatami) 대통령 내각에서 보건부 장관으로 일했다. 국회 부의장을 역임한 현직 국회의원이다. 그는 7월 5일(이하 현지시각) 이란 대통령 선거에서 당선된 마수드 페제시키안(Masoud Pezeshkian)이다. 페제시키안은 6명의 대통령 후보 중 유일한 ‘개혁파’로 약 10%포인트 격차로 보수파 사이드 잘릴리를 물리치고 대통령에 당선됐다. 개혁을 원하는 이란 국민이 일궈낸 놀라운 결과였고, 누구도 예상치 못한 반전이었다.

예상치 못한 반전으로 개혁파 후보 당선

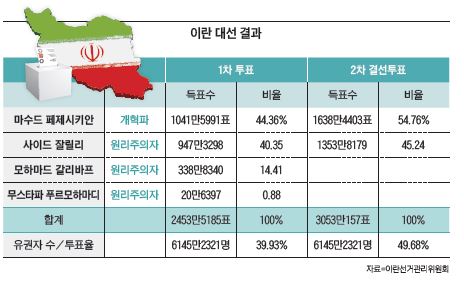

당초 최고 지도자 알리 호세인 하메네이(Ali Hossein Khamenei)를 비롯한 이란 최고 지도부의 걱정은 이번 선거가 국민에게 외면받는 것이다. 기라성 같은 보수파 다섯 명에 개혁파 들러리 한 명이 포함된 대통령 선거에 이란 국민은 도통 관심이 없었다. 급하게 투표 마감 시각을 오후 8시로 두 시간 연장하고 투표 절차를 간소화하는 등 국민을 투표장에 끌어들이기 위해 애썼지만, 6월 28일 1차 투표에서 투표율은 40%가 되지 않았다. 역대 최저치다. 그런데 의외의 결과가 나왔다. 들러리로 생각했던 개혁파 페제시키안이 1위를 한 것이다.

모두가 경악했고, 결선투표에 급격한 관심이 쏠렸다. 그래도 1차 투표 때 페제시키안의 득표율이 42.45%에 그쳤기 때문에 보수 표가 결집하면 잘릴리가 역전 당선될 수 있는상황이었다. 이때 이란 국민이 움직였다. 결선투표에서는 1차 투표 때보다 무려 640여만 명이 더 투표했다. 게다가 페제시키안의 득표수도 600만 표 늘었다. 406만 표 늘어난 잘릴리의 득표수는 예상대로 보수 단일화가 작동한 것이다. 다만 페제시키안에게 대항하기에는 부족했다. 보수파에 염증을 느낀 이란 국민의 승리였다.

소수파 이란인이어서 그랬을까. 그는 아제리스, 쿠르드, 발루치스 등 소수민족의 권리가 보호받아야 한다고 주장해 왔다. 그들의언어 교육도 강화돼야 한다고 했다. 2022년 대규모 시위와 항의의 시발점이 된 마흐사 아미니(Mahsa Amini)의 죽음과 관련해서도 엄정한 평가와 진상 규명을 요구했다. 그렇다면 그의 대통령 당선으로 이란에서 새로운 변화의 바람이 불어올까. 그러지는 않을 것 같다. 이란 체제의 개혁은 또 다른 문제이기 때문이다.

페제시키안 당선에도 큰 변화 기대 어려워

개혁파 대통령이 개혁에 명백한 한계를 갖는 이유는 이란 대통령의 제한된 권력과 페제시키안의 성향에 기인한다. 직접 국민에 의해 선출되지만, 이란 대통령의 권한은 제한적이다. 이란은 민주공화국이 아니라 신정국가다. 1979년 회교 혁명 이후 이란은 시아파 이슬람교를 국정 운영의 최고 원칙으로내세우고 아야툴라(Ayatollah)라고 불리는 최고 지도자가 현실에서 최고의 권력을 행사하는 신권정치 체제(Theocracy)를 국가 기조로 삼았다. 최고 지도자를 포함한 12명의 종교 지도자로 구성된 헌법수호위원회가 모든 법률에 대한 거부권을 갖고 있으며, 이슬람 율법을 해석하는 최고의 권위를 갖고 있다. 대통령은 국가수반인 최고 지도자 다음의 국가 서열 2위다. 그래서 국민에 의해 선택되더라도 최고 지도자의 승인이 있어야 대통령직을 수행할 수 있는 행정부의 수반일 뿐이며, 그나마 행정부를 모두 관장하고 있는 것도 아니다. 군 통수권도 정보기관 지배권도 없다. 그러므로 지금까지 35년간 이란을 통치해 온 아야툴라 하메네이가 건재하는 한, 대통령이 바뀐다고 이란이 크게 달라지지 않을 것이다.

한편, 페제시키안은 비록 소수민족 출신이지만, 이슬람 경전 쿠란 선생이자 시아파의 교본인 나흐즐 발라가(Nahj al-balagha)를 자유자재로 암송할 수 있는 정통 시아파 무슬림이라는 사실을 잊어서는 안 된다. 그는 하메네이를 추종하고, 미국이 테러리스트 집단으로 규정한 이슬람혁명수비대를 적극 옹호한다. 그는 2022년 히잡 반대 시위가 확산되자 시위대를 비난했고, 이스라엘과 적대 관계를 분명히 하고 있다. 그는 대통령에 당선된 후, 이란은 미국의 압력에 굴복하지 않을 것이며 중국, 러시아와 유대 관계를 계속 이어나가겠다고 했다. 그의 정책에서 획기적인 변화를 기대하기는 쉽지 않다.

우호적이지 않은 대외 환경

이란은 1979년 회교혁명 후 미국 주도의 국제 제재를 받았고, 지금도 여전히 제재의 압박 속에 있다. 초창기는 미국에 대한 적대행위로 제재가 시작되었으나, 1990년대 중반부터는 이란의 독자적 핵 개발 의혹도 중요한 이유가 되었다. 제재 내용은 이란과 거래하는 기업의 활동을 제한하는 것인데, 수출입, 투자 제한뿐만 아니라 금융 제재까지 포함하고 있다. 2015년 버락 오바마 정부 말기 미국은 이란과 핵 개발 프로그램을 억제하는 대신 제재를 철회하는 핵 합의를 이뤄냈으나, 이는 다시 트럼프 정부에 의해 파기되고 말았다.

결국 이란이 중동 지역에서 패권을 추구하고 핵 개발을 고도화하며 테러 집단을 지원한다는 미국의 믿음을 불식시키지 않는 한 상황이 바뀌기는 어렵다.

미국 국무성은 페제시키안 대통령 당선 직후 대변인 브리핑을 통해 향후 관계 개선에 회의적인 입장을 내놨다. “이 선거 결과가 이란이 취하고 있는 정책을 근본적으로 바꾸거나 인권을 더 존중하는 방향으로 나아갈 거라고 기대하지 않는다. 후보들이 얘기했듯이 이란의 정책은 최고 지도자가 결정한다.” 이란 대통령은 실질적 권한이 없기 때문에 관계 개선은 기대할 게 없다는 것이다. 게다가 11월에 트럼프 2기가 시작된다면, 양국 관계는 최악의 대결 양상으로 치달을 것이다. 이란이 미국과 상대적으로 좋았던 때가 미국 민주당 2기 후반기였던 1990년대 말과 2015년이었던 것은 우연이 아니다. 관계 회복은 미국에 달려 있다.

서울대 경제학 학·석·박사, 옥스퍼드대 명예 펠로, 현 산업통상자원부 통상 교섭민간자문위원회 위원, 전 대외경제정책연구원(KIEP) 원장

긴 호흡으로 교류 토대 구축해야

2002년 봄, 처음 가 본 테헤란은 오랜 제재로 힘든 시절을 보내고 있었다. 거리는 공해와 무질서로 가득 찼고, 사회 분위기는 경직되어 있었다. 공무원과 면담에 알 수 없는 사람들이 함께했다. 당시 이란은 이란계 디아스포라(diaspora)의 직접투자를 원하고 있었다. 그리고 한국과도 더 발전된 경제 관계를 만들고 싶어 했다. 한국 기업의 우호적인 태도에 감사를 표하기도 했다. 국가 간 관계는 여러 가지 이유로 좋아지기도, 냉각되기도 한다. 그러나, 신뢰의 기반 위에서 협력 기반을 허물어뜨리지 않고, 이어나갔던 기억은 어려운 시기를 버텨가는 버팀목이 된다. 한국과 이란의 관계가 그렇다.