비트코인이 10만달러(약 1억4327만원)를 돌파하면서 암호화폐에 대한 투자 열기가 뜨겁다. 2010년 5월 한 프로그래머가 자신에게 피자 두 판을 주는 사람에게 당시 약 40달러(약 5만7308원)에 해당하는 1만 개의 비트코인을 주겠다는 글을 인터넷에 올렸고, 이를 본 익명의 영국인이 피자집에서 피자 두 판을 주문하면서 비트코인은 세상의 화젯거리가 되었다. 당시 피자 두 판을 주문한 1만 개의 비트코인은 현재는 상상을 초월한 금액인 약 1조4000억원이 되었다. 오늘날 투자는 영혼까지 끌어 투자한다는 ‘영끌’이라는 용어가 나올 정도로 ‘생존 게임’이 된 느낌이다.

미술품도 마찬가지다. 2002년 한국국제아트페어(KIAF)가 한국 화랑협회에 의해 조직돼 부산에서 처음 개최될 당시 판매 실적이 1억원 내외였던 것에 비해, 2022년 기준 국내 미술품 시장은 최초로 미술품 유통액 1조원을 달성했다. 미술품에 대한 투자는 국내 미술품 시장의 성장으로 나타났다.

미술품 투자의 유명한 이야기 곰의 가죽

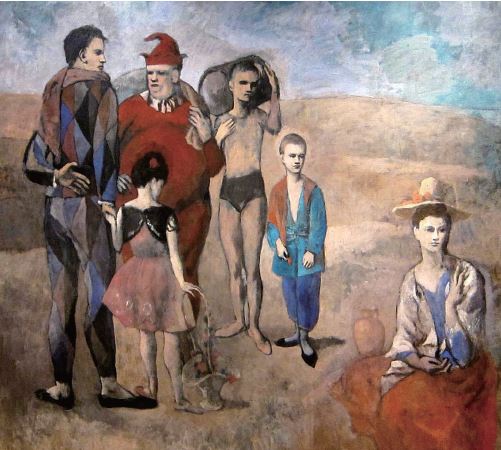

미술품 투자와 관련한 이야기 중에 빼놓을 수 없는 것이 프랑스 미술품 수집가의 모임인 ‘곰의 가죽’ 스토리다. 1904년 앙드레 르벨(Andre Level)은 13인의 회원으로 구성된 투자 목적의 미술품 수집 모임 곰의 가죽을 만들었다. 그리고 2만7500프랑(약 4400만원)을 투자해 당시 미술품 시장에서 소외돼 있던 피카소, 마티스 등 입체파와 야수파의 그림 145점을 10년간에 걸쳐 수집했다. 곰의 가죽이란 독특한 이름은 라퐁텐의 우화 ‘곰과 두 친구’에서 따온 것이다. 우화 속 두 사냥꾼이 모피상에게 선불로 곰의 가죽값을 받고 모험하는 것처럼 미술품 수집가도 ‘그림이 그려진 가죽’을 위해 모험한다는 의미에서 투자 모임 이름을 곰의 가죽으로 지었다고 한다.

곰의 가죽은 1914년 경매를 통해 소장품을 11만6000프랑(약 1억9000만원)에 판매했다. 400% 이상의 수익률이었다. 수익의 20%를 소장했던 작가들에게 분배했다. 단순한 수익을 위한 투자가 아니라, 작가 발굴과 미술품 투자라는 이정표를 제시한 것이다. 이들의 경매 기록은 미술품 유통 가격에도 영향을 미쳤다. 피카소는 작품이 경매에서 낙찰될 때마다 가격 기록을 남길 정도로 곰의 가죽 미술품 투자는 작가와 미술품 시장에 큰 영향을 미쳤다. 곰의 가죽 성공 사례를 보면, 미술품 투자는 분명 독자가 관심을 가질 만큼 매력적인 투자다. 새해 미술품 투자로 대박을 기대하는 투자자도 있을 법하다. 하지만 여기에도 위험성은 있다.

개미 투자자 울리는 고율의 수수료

종종 기사에 나오는 ‘미술품 투자, 나도 한 점 사볼까’라는 표제처럼 미술 애호가가 한 점씩 모아 투자에 성공했다는 이야기는 현실에선 보기 힘든 사례다. 왜냐하면 미술품 투자를 위해선 많은 사전 지식과 경제 환경 그리고 미술품 시장을 주도하고 있는 경매 시스템을 이해하고 접근해야 하기 때문이다.

먼저 미술품 경매 회사의 수수료 구조에 대한 이해가 필요하다. 예를 들어보자. 1000만원에 작품을 경매 회사에서 낙찰받으면, 국내 기준으로 낙찰 수수료는 대략 20%다. 1000만원에 작품을 낙찰받으면 낙찰자는 1200만원을 지불하는 셈이다. 소장자가 1200만원에 낙찰받은 작품을 일정 기간 지난 후 1500만원에 처분했다고 가정해 보자. 경매 회사의 낙찰 기록은 1000만원에 낙찰됐던 작품이 1500만원에 다시 재낙찰된 것이 된다. 이 사례에서 작품은 50%의 수익이난 것으로 보인다. 하지만 애초 낙찰자 입장에서는 수수료 포함 1200만원을 지불했고, 2차 낙찰자에게 1500만원에 넘긴 것인데, 1500만원에 대한 위탁자(작품 판매를 맡긴 사람) 수수료 20%, 즉 300만원을 경매 회사에 또 지불하게 돼 1200만원만 손에 쥐게 된다. 경매 회사 기록상의 작품 낙찰가는 50% 상승했지만, 1차 낙찰자는 수익률이 0%다. 이처럼 경매 회사가 위탁자와 낙찰자에게 요구하는 높은 수수료 때문에 미술품 투자는 개인이 수익을 남기기 힘든 구조다.

이런 구조 탓에 경매 회사는 위탁자에게 낮은 시작가를 유도할 수밖에 없다. 낮은 낙찰가라도 낙찰만 되면 위탁자와 낙찰자로부터 수수료를 받으니, 낙찰 자체가 곧 수익인 셈이다. 앞의 낙찰 금액 등 수치는 이해를 돕기 위해 예를 든 것이며, 수수료는 회사마다 차이가 있다. 국내 경우에는 낙찰자는 19.8%, 위탁자는 11%, 해외 경우 낙찰자는 국내보다 높은 낙찰 수수료를 내야 한다. 해외는 위탁자에게 수수료를 받지 않는 회사도 있다. 이러한 경매 시스템의 가격 불균형과 정부로부터 낙찰 수수료 요율 통제를 받지 않는 경매 회사의 난폭한 수수료는 처음부터 개인 수집가에게 미술품 투자 성공의 불리한 한계를 내포하고 있다. 한마디로 미술품 투자는 이익을 유통자인 경매 회사가 누릴 확률이 높다.

트렌드 변화, 투자에 ‘결정적’ 위험 요인

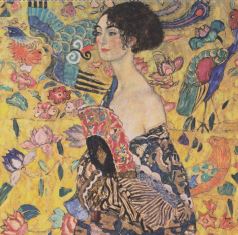

미술품 투자의 위험성은 선호도 변화에도 나타난다. 미술품 시장도 주식시장 테마주처럼 유행이 있다. 지금까지 국내 미술품 시장은 ‘단색화’가 주도했다. 2012년 국립현대미술관에서 열린 ‘한국 단색화’ 심포지엄을 출발점으로 시작된 단색화 열풍은 국내 대형 화랑이 가세하면서 미술품 시장의 주류로 등장했고, 단색화를 세계에 알리는 계기가 되었다.

하지만 2006년부터 2008년 세계적 금융 위기가 발생하기 전까지 국내 미술품 시장은 열정의 젊은 작가가 주도하는 극사실과 개성이 드러나는 탐색적 작품이 주도했다. 당시의 열풍은 학맥이나 인맥으로 주도권을 이어온 기존의 미술계에 큰 변화를 불러왔고, 이들 젊은 인기 작가는 학맥과 인맥보다는 작품으로 시장에서 인정받았다. 2007년 홍콩 크리스티에서 경매가 7억원대를 기록한 연필 작가 홍경택, 이중 인물 그림의 김동유, 사과 작가 윤병락, 빛이 있는 숲의 작가 도성욱, 청바지 작가 최소영 등이 그들이다. 이 무렵 국내 미술품 시장은 지금의 투자 열풍 속 미술품 시장이 아니라, 미술품 시장 그 자체가 투자의 주인공이었다. 그리고 많은 일반인이 미술품 시장에 관심을 가지고 진입하는 시발점이 된 시기다.

당시에는 시장에서 소외됐던 단색화가 지금은 주도적인 위치를 차지하고 있는 것을 보면, 미술품 시장도 시기에 따라 변화함을 알 수 있다. 이처럼 미술품 시장의 선호도 변화는 투자자에게는 커다란 위험 요소다. 미술품은 시장의 선호도가 변하면 환금성이 급격히 떨어진다. 주식처럼 팔고 싶을 때 팔리는 투자 상품이 아니다. 대중의 선호도가 떨어지면 경매시장에서도 유찰되기 십상이고 낙찰된다고 해도 낮은 가격에 낙찰된다.

‘미술품 투자가 돈이 된다’는 말은 유혹

서두에 제기한 ‘미술품 투자는 대박’이라는 전제는 일부 소수 거대 자본의 투자가에게는 가능한 일일지도 모른다. 국제 미술품 시장에서 100억원 이상을 호가하는 작품은 그 값이 떨어지는 경우가 흔치 않다. 한정된 세계적 수집가끼리 거래가 이루어지기 때문이다. 그러나 미술 애호가가 한 점 한 점 모아 미술품 투자를 통해 수익을 내기는 쉽지 않다. 경매 회사의 난폭한 거래 수수료와 정보의 비대칭성, 미술품 선호도 변화 등은 일반인의 미술품 투자 진입 장벽이다. 이런 이유로 미술품을 투자의 시각으로 볼 것이 아니라, 좋아하는 작품 하나를 통해 생활의 여유를 즐기는 ‘미술품 애호가’가 되기를 권하고 싶다. 미술품의 애호가가 되는 순간, 한 점 한 점 수집한 그림은 인생의 행복한 대박이 될 것이기 때문이다.