아사다 지로의 소설을 원작으로 한 영화 ‘철도원’은 인생의 또 다른 ‘눈의 세상’을 보여준다. “국경의 긴 터널을 빠져나오자, 눈의 고장이었다”로 시작하는 가와바타 야스나리의 소설 ‘설국’이 무위도식하는 사내의 시선으로 눈 내린 세상을 권태롭게 그리고 있는 것과 달리 ‘철도원’은 매몰차게 쏟아지는 눈 속에 파묻혀서도 비명 한 번 지르지 않고 견뎌온 ‘아버지’의 삶을 묵묵히 담아낸다.

홋카이도의 작은 산골 마을, 사토는 도시와 시골을 연결하는 지선의 종점, 호로마이역을 책임지는 역장이다. 그는 하루 두세 번 오가는 기차를 기다리며 관사 겸 역사에서 혼자 살고 있다. 한때 광산으로 번성했던 마을은 폐광이 된 후 노인만 남았다. 주민도 여행객도 없는 역은 곧 사라질 예정이다. 사토 역시 정년퇴직을 앞두고 있다.

새해를 맞아 오랜 친구이자 직장 동료 센이 찾아온다. 그 역시 정년을 앞뒀지만 리조트 호텔의 중역으로 내정됐다. 아내도 건강하고 아들은 철도 회사 관리직으로 일하는 데다 얼마 전 손자까지 얻은 그의 유일한 걱정은 혼자 남은 사토다. 센은 젊은 시절부터 선로를 함께 달려온 친구에게 퇴직 후 자신과 함께 호텔에서 일하자고 말하지만, 사토는 거절한다. “난 말이야. 레일 위를 똑바로 가는 것밖에 할 수 없어.”

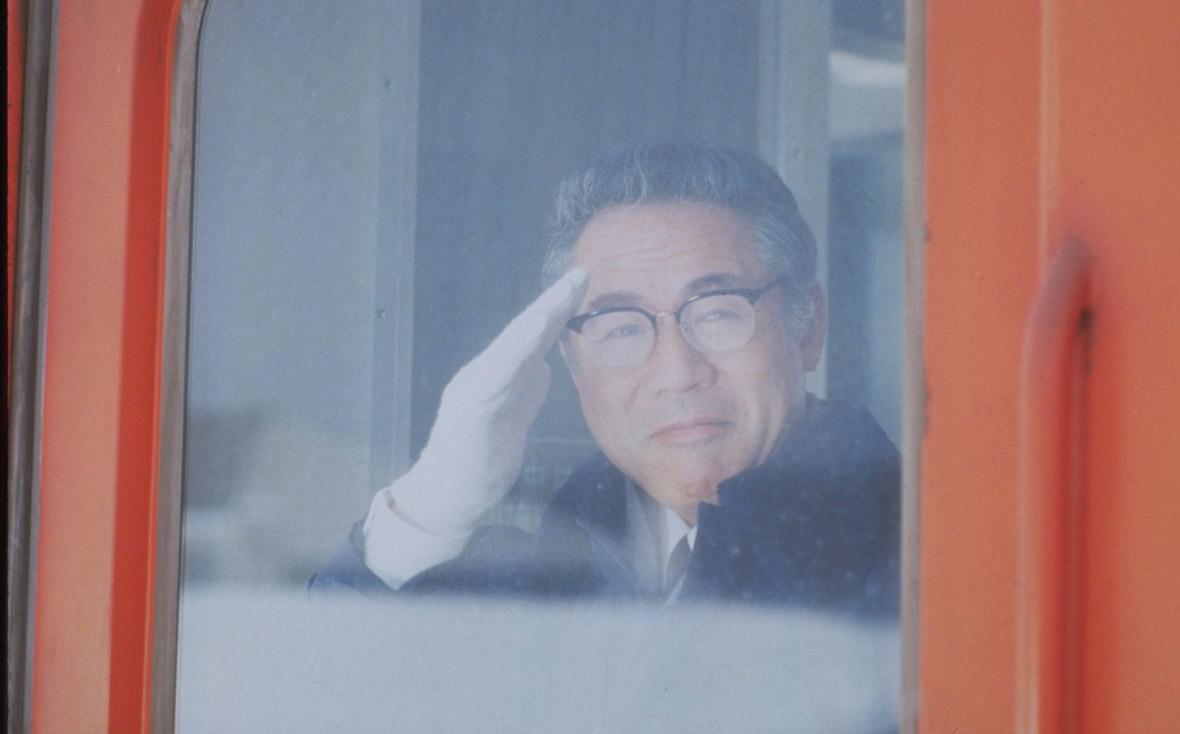

눈 오는 날 태어난 아이는 눈 내리는 날, 아내 품에 안겨 기차를 타고 병원에 갔다. 그것이 마지막이었다. 아이는 눈처럼 차갑게 식어서 돌아왔다. 아픈 아이를 안고 병원에 갈 때도, 죽은 아이를 안고 돌아올 때도 플랫폼에 서서 깃발 신호를 하며 역장 업무에 충실했던 사토에게 아내가 말했다. “당신이란 사람은 죽은 딸도 깃발을 흔들며 맞이하는군요.”

좀 더 일찍 병원에 데려갔더라면, 내 딸아이도 살아서 저 아이처럼 초등학교에 입학하겠지, 중학교에 다니고 있겠지, 고등학생이 됐겠지. 가슴이 저며올 때마다 사토는 마음으로 노래를 불렀다. “눈물 대신 호루라기를 불고 건강을 해쳐도 깃발을 흔든다. 눈 속에 슬픔을 묻어라, 철도원이여!”

열심히 살았는데 대체 무엇이 남았을까. 정년을 앞두고 자꾸만 가슴이 헛헛해지는 건 어쩔 수 없었다. 그런 사토 앞에 낮에는 여섯 살 꼬마 아가씨가, 늦은 밤에는 중학교 입학을 앞둔 소녀가, 다음 날에는 교복을 입은 열일곱 살 예쁜 여고생이 찾아온다. 꼬마는 인형을 품에 안고 깡충깡충 뛰어와 호루라기 부는 시늉을 하며 미소 지었다. 어린 소녀는 재잘재잘 떠들며 깜찍하게 다가와 뽀뽀를 해주었다. 아내의 조끼를 입은 여고생은 플랫폼에서 기차를 보내고 돌아온 사토를 위해 따뜻한 국을 끓여주고 철도원 모자를 써 보이며 사랑스럽게 경례했다. 그제야 사토는 아기 때 죽은 딸이 찾아와 성장 과정을 차례차례 보여주며 외로운 삶을 위로해 줬다는 것을 깨닫는다. 사토는 딸에 대한 미안함과 고마움에 눈물짓는다. 딸이 아빠를 안아주며 말한다. “난 괜찮아요. 아빠는 철도원이니까.”

‘철도원’으로 번역된 원래의 일본어는 ‘폿포야’다. ‘폿포’는 기차가 달릴 때 내는 일본식 의성어, ‘야’는 사람을 뜻한다고 한다. 그러니까 폿포야는 사토의 직업을 자랑스러워하는 딸의 마음을 담아낸 말이다.

후회 없는 인생이 있을까. 그래도 가족에게, 특히 자식에게 “당신이 자랑스럽습니다. 애쓰셨습니다. 고맙습니다.”라는 말을 듣고 싶은 게 사람의 마음이다. 더구나 전쟁 후 폐허 위에서 일어서야 했던 세대, 가족을 부양하느라 눈부실 것 하나 없는 가장이란 이름으로 해쳐온 인생이다. 영화는 그 쓸쓸함을 이해한다는 듯, 무뚝뚝했던 ‘아버지’의 인생 말미에 환상 하나를 그려 넣음으로써 가족에게 내보이지 못하고 차가운 눈 속에 깊이 묻어두기만 했던 미안한 마음을 햇살처럼 어루만진다.

누군가의 기억에 잠시 머물기도 하겠지만, 눈 위에 떨군 눈물방울처럼 결국은 지워질 것이다. 그렇게 오늘의 흔적은 기억의 저편으로 사라지고 과거의 선로가 사라진 벌판은 다음 세대를 위한 터전이 된다. 열심히 일하느라 감춰온 세상 모든 아버지의 눈물을 머금고 새봄, 희망의 싹이 움트기를 기다리며.