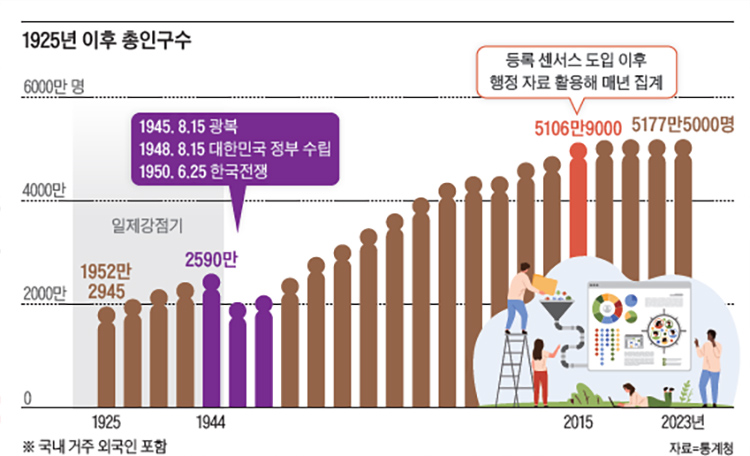

1925년 10월 1일 0시 우리나라 첫 ‘센서스(인구주택총조사)’가 집계됐다. 당시 총인구는 1952만2945명, 남자와 여자는 각각 1002만943명, 950만2002명. 오늘날과 비교해 절반 이하인 인구수, 여자보다 남자가 더 많았던 성비 등이 지금은 생소한 그 시절의 시대상을 고스란히 보여준다. 역사적으로 진귀한 가치가 있는 대한민국 인구주택총조사의 효시지만, 이것이 작성된 사연은 그리 달갑지만은 않다.

1925~40년

조선총독부 조사가 ‘근대적 센서스’의 시초

최초의 센서스는 일제강점기 조선총독부가 실시했다. 당시 ‘간이 국세조사(國勢調查)’라는 이름으로 조사가 이뤄졌다. 인구통계는 ‘통치’의 기본이 된다. 일제가 조선의 형세를 파악해 노동력을 착취하고 경제적으로 수탈하는 데 활용했을 가능성이 크다.

1925년 조사를 근대적 센서스의 효시로 보는 이유에 대해 통계청 관계자는 “유엔(UN)이 규정한 센서스 원칙 권고안에는 ‘영토 내 모든 사람을 조사해야 한다(보편성)’ ‘일정 시점을 기준으로 한다(동시성)’ 등의 기준이 있다”며 “(간이 국세조사는) 이런 기본 원칙을 상당 부분 따른 형태”라고 했다.

그러면서 “고려시대나 조선시대에 행해졌던 유사한 형태의 인구조사는 노비나 여자, 노인은 세지 않는 등 사람을 모두 포괄하지 않았기 때문에 근대적 의미의 센서스로 볼 수 없다”고 했다.

1944~55년

분단 후 인구 ‘뚝’…전쟁통 한쪽 다리 잃은 男 많아

100년 전 시작된 센서스는 이후 5년마다 시행돼 왔다. 그런데 1940년대의 조사는 5년 단위로 똑떨어지지 않는 점이 관찰된다. 1945·1950년 시행됐어야 할 조사가 1944년과 1949년에 이뤄진 것이다. 이는 전쟁·해방의 역사와 관계 깊다. 중일전쟁 중이던 1944년엔 인력·물자 동원을 위해, 대한민국 정부 수립 직후인 1949년엔 국가를 제대로 운영하기 위해 1년씩 당겨 시행한 것으로 추정된다. 1949년부터는 센서스 시행 주체도 우리 통계청의 전신인 공보처 통계국으로 바뀐다.

센서스 기록은 남북 분단의 현실도 보여준다. 1944년 2590만 명까지 지속해서 증가하던 인구수는 1949년 2018만9000명으로 고꾸라진다. 1945년 8·15광복 이후 한반도가 남북한으로 갈리게 된 기점을 전후로 한 변화다. 1944년 센서스가 남북한 인구를 합산한 마지막 통계인 셈이다. 다만 인구수가 절반으로 급감하지는 않는데, 해방 직후 인구 이동이 굉장히 잦았던 시기라는 특수성이 반영된 결과로 전문가는 추정한다.

1955년 센서스엔 한국전쟁(6·25전쟁)의 상흔도 남아 있다. 당시 인구의 1%가량인 18만 명은 ‘불구자(不具者·몸의 어느 부분이 온전하지 못한 사람·당시 표기)’였고, 이들의 70%는 남자였다. 남녀 모두 ‘농아(聾啞·듣지 못하거나 말하지 못하는 사람)’가 가장 많았고, 남자는 한쪽 다리가 잘리거나(‘족절단-단’) 한쪽 눈이 보이지 않는(‘실명-단’) 경우가 그다음으로 많았다.

1960~95년

전후 출산율 급증…아파트가 주요 주택 형태로 부상

1960년대 들어서 정부는 센서스 결과를 본격적으로 국가 정책에 활용하기 시작했다. 당시는 1차 베이비붐 세대가 막 태어나기 시작하던 시기로, 전후(戰後) 출산율 급증이 사회문제로 부상하던 때다.

이전까지 5년 새 6%가량 늘던 총인구수는 1955~60년에 16% 넘게 증가했다. 1962년 공표된 ‘제1차 경제개발오개년계획’에는 이런 문제를 해결하고자 ‘가족계획(산아제한)’ 정책을 포함했는데, 여기엔 ‘인구총조사 자료를 활용한다’는 표현이 적혀 있다.

자연스레 이 시기 미래 인구 추계도 시작됐다. 센서스 인구를 기초로 출생·사망, 인구 이동을 고려해 미래의 인구를 예측하는 것을 뜻한다. 정부의 첫 공식 인구 추계로 1964년 발표된 ‘한국의 신인구 추계(1960~2000년)’ 에 따르면, 당시 인구 정점은 1980년(4193만 명)으로 추정된 바 있다.

산업화가 빠르게 진행된 1970년대 센서스는 본격적으로 가구의 ‘부(富)’를 측정하기 시작했다. 1970년 가정집(전체 557만6000가구)에서 가장 많이 보유하고 있는 가전·전자기기는 라디오(404만3000가구)와 재봉틀(244만6000가구)로 집계됐다. 피아노 및 올갠(오르간·6만1000가구), 냉장고(12만7000가구)가 있는 집은 드물었다. 통계청 관계자는 “국민의 문화생활 양상 내지는 중산층 규모를 측정하는 척도가 됐다”고 설명했다.

1980~90년대엔 급격한 도시화와 인구 집중 문제가 대두됐다. 1985년 도시별 1㎢당 인구밀도는 서울시가 1만5921.1명으로 압도적으로 높았고, 그 뒤를 부산시(8088.8명)·인천시(6713명)·대구시(4460.6명)가 이었다. 오늘날 부산·대구 인구밀도는 그 당시와 비교해 반토막 났는데, 반면 경기도는 그때와 비교해 세 배나 높아졌다.

아파트가 우후죽순 생겨나기 시작하던 1990년대엔 주택(716만386채)의 23%(162만8117채)가 아파트였다. 여전히 단독주택(66%·472만6933채) 형태가 대부분이었지만, 아파트는 우리나라에서 두 번째로 많은 유형의 주택으로 자리 잡았다. 물론 지금은 아파트 비중(64%)이 가장 높다.

2000~2025년

기혼 女 93% “자녀 더 안 낳아”…3집 중 1집 ‘혼자 산다’

2000년 한국은 ‘Y2K(컴퓨터 2000년 연도 인식 오류)’ 문제가 전국적으로 우려를 불러일으켰듯, 개인용 컴퓨터(PC) 보급 속도가 빨랐다. 전체 가구(1431만126가구) 중 21.7%(310만9559가구)가 인터넷 회선을 보유하고 있는 것으로 집계됐다.

2005년부턴 본격적으로 저출생 문제가 불거지기 시작했다. 15세 이상 기혼 여성 1441만3990명 중 93%(1334만3585명)가 ‘추가 자녀 계획이 없다’고 대답했다. 사회의 개인화도 급속도로 이뤄졌는데, 1975년 4.2%에 불과하던 1인 가구 비율은 2020년 세 집 중 한 집꼴(31.7%)로 비중을 크게 늘렸다.

그리고 21번째이자 100년째 센서스인 ‘2025 인구주택총조사’가 올해 10~11월 실시된다. 여기서 도출된 결과는 그간 써 온 역사서에 또 한 장의 보탬이 될 전망이다. 김서영 통계청 인구총조사과장은 “센서스는 과거 100년 우리나라 변천사를 그대로 보여주고 있다”며 “사회나 경제가 변해가는 역사를 기록하는 게 센서스 본연의 역할이라고 생각한다”고 말했다.