#1 '구약성경'의 창세기 40장과 41장은 형제에 의해 이집트 종으로 팔려 간 요셉이 해몽(解夢)을 해주면서 처지가 크게 바뀌는 내용이다. 그는 죄를 지은 두 시종장의 꿈을 해몽한 것이 계기가 돼 파라오의 두 꿈을 풀이한다. ‘살이 찌고 잘생긴 암소 일곱 마리’를 ‘볼품없고 여윈 소’ 일곱 마리가 잡아먹는 꿈과 ‘토실토실한 일곱 이삭’을 뒤이어 돋아난 마른 이삭이 삼키는 꿈이었다. 요셉은 이를 7년의 대풍년 뒤에 7년의 대기근이 올 것이라 풀이하고 파라오가 이에 대비토록 했다. 그 해몽이 현실이 되자 이집트에만 곡식이 남아있게 됐다.

#2 장자는 중국 전국시대의 사상가로, 만물은 결국 하나로 귀결된다는 ‘물아일체(物我一體)’ 사상을 설파했다. ‘장자’의 제물론편(齊物論篇)에 나오는 이야기다. 장자는 어느 날 꿈속에서 나비가 돼 즐겁게 날아다녔다. 하지만 자기가 장자라는 생각은 없었다. 그러다가 문득 깨보니, 자기는 분명 장자가 돼 있었다. 이는 대체 자기가 꿈속에서 나비가 된 것인지, 아니면 나비가 꿈에 장자가 된 것인지를 구분할 수 없었다. 이 구절의 해석은 아직도 분분하나 ‘내가 곧 나비이고, 나비가 곧 나’라는 물아일체의 경지를 뜻한다고 한다. 과문한 필자에게 이 구절의 의미는 꿈과 현실을 분간 못 하는 상태이거나, 때로는 꿈이 (진짜) 현실이 되고, 현실이 (헛된) 꿈이 될수 있다는 것으로 다가온다.

#3 영화 ‘매트릭스’의 주요 등장인물 중 한 명의 이름은 모피어스다. 그리스신화에 나오는 꿈의 신 모르페우스(Morpheus)의 미국식 발음이다. 모르페우스는 잠의 신 히프노스와 휴식의 여신 파시테아의 아들로, 그 이름은 꿈의 상징성을 잘 보여준다. 이 신은 바닷길로 여행 떠난 남편이 풍랑을 만나 이미 죽은 줄도 모르고, 헤라 여신에게 매일 남편의 무사 귀환을 비는 알키오네라는 여인의 꿈에 들어가 그녀 남편이 죽었음을 알린다. 다음 날 남편의 시신이 그녀에게 돌아온다. 이 신화는 꿈이 미래를 알려준다는 ‘예지몽(豫知夢)’의 역할을 시사한다.

사람이 수면에 들어가면 처음에는 약 90분간의 ‘논렘(non-REM)’ 상태로 있다가 그 이후 ‘렘(REM)’ 상태로 들어간다. 렘수면은 잠을 자는 동안 뇌의 일부가 깨어있는 상태로, 이때 꿈꾼다고 한다. 논렘수면은 그 반대다. 보통 논렘수면과 렘수면은 8 대 2의 비중으로, 사람은 하룻밤 평균 1~2시간에 한 번의 꿈을 꾼다. 논렘 상태에서는 육체가, 렘 상태에서는 정신이 휴식을 취한다는 설명도 있다. 꿈을 뜻하는 영어 단어 ‘드림(dream)’의 어원이 즐거움, 놀이인 것도 이와 무관치 않을 것이다. 사전을 찾아보면 꿈은 이런 생리 현상 이외에 ‘실현하고 싶은 희망이나 이상’ 또는 ‘실현될 가능성이 전혀 없는 헛된 기대나 망상’을 뜻하기도 한다. 역사의 시작부터 꿈은 인류와 함께한 만큼, 성경이나 고서에 자주 그 이야기가 기록된 것은 당연하다. 문학이나 예술에도 꿈은 생리 현상으로 그리고 희망과 비전, 또는 헛된 기대의 뜻으로 자주 등장한다.

현대 대중문화에서도 꿈은 이런 의미로 많이 다뤄지는 주제다. 한국만 하더라도 ‘꿈’이란 제목의 가진 노래는 여럿 있는데, 이현우의 ‘꿈’은 생리적인 의미로, 조용필의 ‘꿈’은 희망과 목표의 뜻으로 쓰인다. 1967년 개봉한 신영균, 김혜정 주연의 영화 ‘꿈’에서는 한 승려가 절에 불공하러 온 여인을 유혹해 비참한 최후를 맞게 됐는데, 깨어보니 꿈이었다는 줄거리다. 여기서 꿈은 단순한 생리 현상을 넘어서 ‘헛된 희망’을 뜻한다고 하겠다.

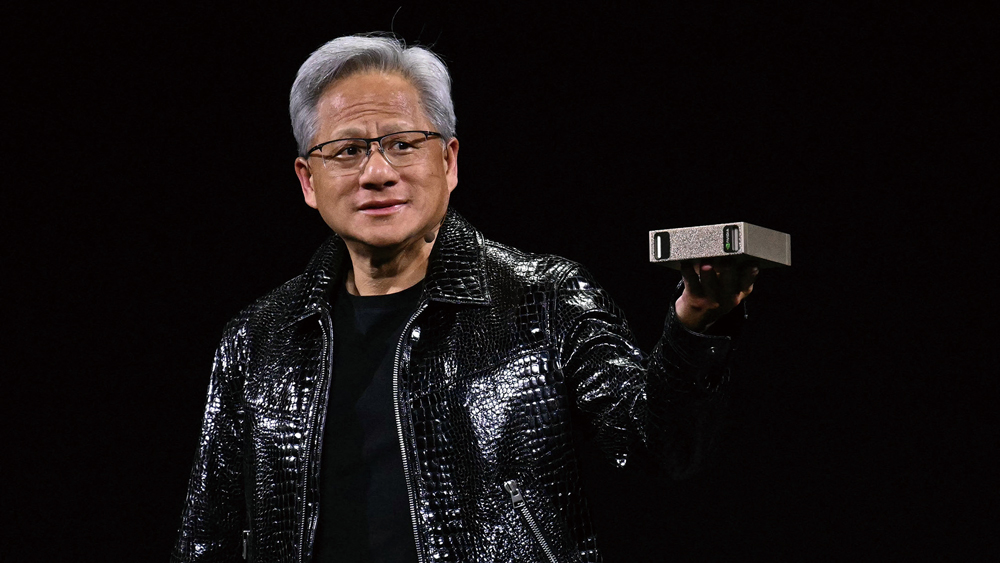

3월 초 야당 대표는 한 유튜브에 출연해 “엔비디아 같은 회사가 하나 생기면 (그 지분의) 70%는 민간이 가지고 30%는 국민이 모두 나누면 굳이 세금에 의존하지 않아도 되는 사회가 오지 않을까”라고 했다. 모르페우스가 그의 꿈에 들어가 알려줬는지, ‘호접몽’ 상태를 경험한 것인지, 이런 이야기가 나온 배경은 불분명하다.

여당은 “허무맹랑한 발언”이라며 받아 쳤다. 여권의 전·현직 주요 인사도 가세했다. “엔비디아가 무슨 붕어빵처럼 나오냐”며 “발상 근거부터 무지하다”라는 비판부터 “국가가 30% 투자하면 그런 기업이 생기나”라는발언과 “벤처캐피털처럼 국가를 운영하겠다는 발상”이며 “위험한 경제관”이라는 지적이 뒤따랐다.

양측 주장은 모두 충분한 근거가 있어 보인다. 꿈으로 비유하자면 여당 측은 야당 대표의 발언이 ‘헛된 꿈’이라는 입장이고, 야당 측은 그 꿈이 ‘큰 비전과 목표’라는 것이다. 여야 주장이 궁극적으로 맞으려면 그 꿈의 실현 여부일 것이다. 그런데 그 실현은 전제 조건이 있다.

첫째는 능력이 탁월하고 청렴한 불세출의 전문 경영인이 있어야 한다는 것이다. 세계 굴지의 철강 회사로 성장한 포항제철에는 박태준이, TSMC에는 모리스 창이 있었다. 1970년대 말 신일본제철의 이나야마 요시히로 회장은 신일본제철의 기미쓰 제철소와 같은 제철소를 중국에 지어달라는 덩샤오핑(鄧小平)의 요청을 불가능하다고 거절하면서 ‘중국에는 박태준이 없다’는 이유를 댔다는 일화가 유명하다. 스탠퍼드대 박사 출신으로 1950~70년대 미국 최고의 정보기술(IT) 기업 텍사스인스트루먼트에 25년간 근무하며 그 능력을 인정받아 부사장까지 올라간 모리스 창도 마찬가지다.

둘째는 경영자가 소신대로 뜻을 펼칠 수 있도록 완전한 자율권을 보장해야 한다는 것이다. 객관적 모니터링을 전제로 5년 이상 주기의 장기 성과로 경영자를 평가해야 하는 것은 물론이다. 박태준이나 모리스 창도 경영상 완전한 자율권을 보장받았다. 사실 박태준의 경우 그에게 전적인 신뢰를 준 박정희 대통령이 장기 집권하면서 이것이 가능해진 점도 큰 요인이다. 모리스 창도 외부 간섭 없이 100% 자기 회사를 경영하는 것처럼 치고 나가 그 분야 세계 최고 기업을 만들 수 있었다. 한국에서 아마도 첫 번째 조건은 충족시킬 수 있을지 모른다. 당장 생각나는 이름만도 삼성전자의 반도체 신화를 이끌었던 진대제, 황창규 등이 있다. 능력과 청렴도 등에서 검증된 인물이다. 문제는 두 번째 조건이다. 보수든, 진보든 가릴 것 없이 갈수록 기업 옥죄기에 나서는 정치권이 이런 ‘주인 없는’ 대상을 가만둘 리 없을 것이기 때문이다. 특히 요즘 같은 탄핵 국면의 전개 양상으로 비춰 보건대, 이 기업을 향한 정치 헌금 강요 등은 물론, 국정감사다, 청문회다, 걸핏하면 국회에 불러다 모욕 주기, 벌 세우기 등 경영 자율성을 지켜주는 것이 정말 어려울 것 같기 때문이다. 게다가 정권이 교체될 때마다 인사 개입, 청탁 등도 꽤 높은 확률로 예상된다.

그러므로 K엔비디아의 꿈은 이 나라 정치 환경에서는 ‘헛된 꿈’이 될 공산이 크다. 이런 생각에 유명한 한 팝송 가사가 떠오르며 입맛이 쓰다.

“투 드림, 디 임파서블 드림(To dream, the impossible dream)”