최근 금값이 사상 최고치를 기록하며 투자자의 관심이 집중되고 있다. 안전 자산으로서 금의 가치는 변함없이 인정받고 있지만, 한편으로는 금이 예술적 개념으로 변모한 사례도 있다. 뉴욕 구겐하임미술관에서 일반 관람객이 실제로 사용할 수 있도록 전시됐던 이 작품은 누구나 접근할 수 있는 변기라는오브제에 18K 황금을 덧씌움으로써 미국 사회의 과시적 부와 불평등을 풍자했다.

바로 마우리치오 카텔란의 18K 황금 변기 ‘아메리카(America, 2016)’다. 이 황금 변기는 단순한 조형물이 아니다. 제목이 암시하듯, 카텔란은 황금 변기를 통해 미국적 자본주의의 역설적인 현실을 보여준다. 누구나 사용할 수 있지만, 그 자체가 금으로 돼 있다는 점에서 평등과 특권이 공존하는 현실을 풍자한 것이다. 안타깝게도 황금 변기 ‘아메리카’는 2019년 영국 블레넘궁에서 전시 중 도난당했다. 범인은 변기를 뜯어 사라졌고, 이후 작품은 아직도 회수되지 않았다. 현지 경찰은 범행 사흘 뒤 범인 네 명을 잡아들였지만, 변기를 회수하지는 못했다. 현지 검찰은 범인이 훔친 황금 변기를 조각내 녹인 후 보석상에게 팔아 현금화했다고 보고 있다. 변기가 녹여져 금괴로 환원됐다면, 작품의 개념적 가치는 사라지고 오로지 물질적 가치만 남게 된 셈이다. 만약 변기가 온전한 상태로 발견된다면, 하나의 퍼포먼스로 도난 자체가 예술 작품의 연장이 된다고 주장하는 이도 있다. 이처럼 카텔란의 작품은 유머와 풍자의 사회적 메시지를 던진다.

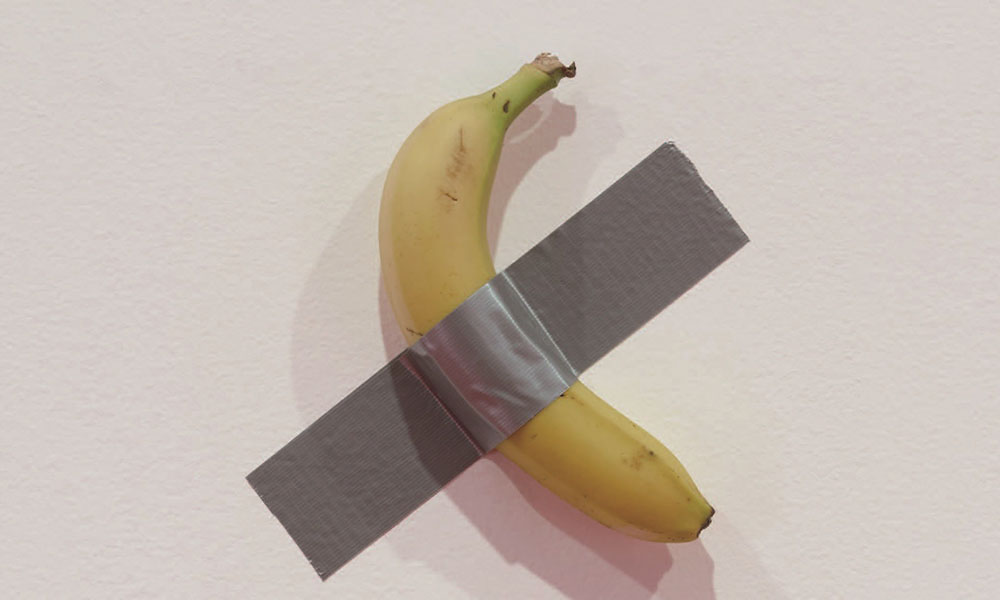

바나나 하나가 12만달러?

그는 2019년 아트 바젤에서 또 다른 논쟁적 작품을 선보였다. 바로 바나나를 벽에 테이프로 붙인 ‘코미디언(Comedian, 2019)’이다. 작품은 단순했다. 누구나 쉽게 구할 수 있는 값싼 바나나와 흔한 회색 덕트 테이프가 전부였다. 그러나 이 작품은 12만달러(약 1억7400만원)에 판매됐고, 이후에도 추가로 판매됐다. 어떤 사람은 ‘이게 대체 뭐야?’라고 반응했고, 어떤 이는 이를 천재적인 예술적 도발이라고 평가했다. 심지어 미술관에서 바나나를 먹은 관객이 화제가 되기도 했다. 그러면 바나나는 무엇일까? 카텔란의 ‘코미디언’에서 중요한 것은 바나나 자체가 아니다. 바나나는 언젠가 썩고 사라지겠지만, 그 작품이 던진 메시지는 남아 있다. ‘아메리카’ 가 황금을 사용해 자본주의의 욕망을 풍자했다면, ‘코미디언’은 정반대로 가장 일상적인 오브제를 사용해 현대미술의 가치를 풍자했다. 바나나 하나가 예술품이란 이름으로 12만달러에 팔려나가는 것을 풍자한 것이다. 황금 변기 도난이 예술과 자본의 경계를 허물었다면, ‘코미디언’은 ‘예술품의 가치와 미술 시장이란 무엇인가’라는 질문을 대중에게 던지고 있다.

소변기를 예술 작품으로 만든 뒤샹

카텔란이 바나나로 대중의 관심을 받았다면, 100여 년 전인 1917년, 마르셀 뒤샹은 공장에서 생산된 소변기 하나를 사서 눕힌 뒤, ‘R. Mutt’라는 가명을 적고 전시장에 출품했다. 작품명은 ‘파운틴(Fountain, 1917)’. 뒤샹이 소변기에 ‘Fountain(샘, 분수)’이라는 이름을 붙인 것은 아이러니와 유머를 담은 의도적인 명명이다. 소변기 기능과 분수라는 단어가 지닌 물과 관련된 의미를 연결하면서도 흔히 우리가 일상생활에서 일컫는 샘솟는 영감 같은 예술적 창조의 원천이라는 중의적 해석도 가능하기 때문이다. 예상대로 당시에 많은 사람은 예술을 조롱하는 행위라고 평가했다. 그러나 일상적인 평범한 이 소변기는 현대미술의 시작을 알리는 새로운 시각과 개념을 가져왔다. 뒤샹의 소변기는 ‘예술이란 무엇인가?’라는 근본적인 질문을 미술계에 던지게 됐다. ‘예술 작품은 반드시 작가가 손으로 창작해야 하는가?’ ‘작가가 선택하는 순간, 일상적인 물건도 예술품이 될 수 있는가?’. 이러한 질문은 이후 개념 미술의 탄생을 이끌었고, 뒤샹은 20세기 현대미술의 가장 중요한 인물 중 하나로 자리 잡았다. 카텔란은 100년 후에 이런 질문에 바나나로 답한 것이다. 예술품은 더 이상 반드시 작가의 손으로 만들어야 하는 것이 아니고, 예술가가 선택하고 예술적 경험이 동반되면 작품으로 인정받게 된 것이다.

이브 클랭의 '무형의 가치'와 황금 증서

이브 클랭은 푸른 모노크롬으로 유명한 작가다. 클랭의 ‘무형의 예술적 감성 지역(Zone de sensibilité picturale immatérielle, 1959)’은 물질적인 형태를 가지지 않는 개념적 예술 작품으로, 20세기 예술에서 가장 급진적인 시도 중 하나로 평가받는다. 이 작품에서 클랭은 ‘보이지 않는 예술’, 즉 순수한 감성적 체험 자체를 예술로 강조했다. 그는 순금을 대가로 특정한 ‘무형의 예술적 감성 지역’을 판매했다. 구매자는 눈에 보이는 물리적인 작품을 받지 않고, 단지 보이지 않지만 작가가 주장하는 예술적 공간의 소유권을 얻는 판매 방식이었다.

구매자가 실제 순금을 지불하면 클랭은 작품 구매 영수증을 구매자에게 주었다. 일명 ‘순금 증서’다. 그리고 구매자는 작가가 원하는 의식에 참여해 받은 영수증을 불태우고, 동시에 작가는 받은 순금 절반을 파리의 센강에 던진다. 클랭은 대중이 가장 가치 있다고 믿는 유형(有形)의 순금의 절대 가치를 무형의 예술적 감성으로 교환했다. 즉 예술 작품을 구매한다는 행위가 단순히 유형의 물건을 얻는 것이 아니라, 감각적이고 초월적인 예술가 경험을 소유하는 행위로 바꾼 것이다. 우리가 흔히 예술 작품으로 가치를 부여하는 유형물 가치보다 예술가의 예술적 경험 가치를 더 중요하게 생각한 것이다. 모조품을 아무리 잘 만들어도 오리지널보다 못한 것은 보이는 것이 중요한 것이 아니라, 작가의 예술적 감성이 작품에 녹아 들었는가가 더 중요하다는 것을 시사한 것이다. 클랭의 이러한 행위는 오늘날 눈에 보이지 않는 가상 세계에서 개념적으로 거래되는 NFT(Non Fungible Token·대체 불가 토큰) 작품에 가치를 부여하는 중요한 예술적 개념으로 평가받는다.

보이는 것이 전부는 아니다

카텔란의 바나나, 뒤샹의 소변기 그리고 클랭의 순금 증서. 이 세 작품은 우리에게 시각예술이 무엇인지 근본적인 질문을 던진다. 이들은 시각예술을 단순히 눈에 보이는 형태로만 받아들이지 않고, 그 이면에 있는 개념과 생각을 탐구하도록 유도한다. 현대미술에서는 더 이상 붓질과 조각의 정교함만이 중요한 것은 아니다. 때때로 예술은 우리가 기존에 가지고 있던 생각의 틀을 부수고, 새로운 관점을 제시하는 과정 자체에 더 큰 가치를 둔다.

결국, 예술은 보이는 것이 아니라, 보이지 않는 그 너머의 세계를 경험하는 것인지도 모른다. 그 너머의 세계는 현실의 팍팍한 세계를 넘어 인류의 꿈을 보는 더 나아가는 세계일 것이다. 이런 흐름에 예술은 ‘우리 생각의 가치에 마중물 역할을 하는 것이다’라는 생각이 든다.