3월 20일, 국회는 보험료율과 소득대체율을 각각 13%, 43%로 인상하는 국민연금 모수 개혁안을 통과시켰다. 이번 개혁을 통해 2055년으로 예상됐던 기금 고갈을 10~15년가량 늦췄고, 소득대체율 역시 인상해 재정 안정과 소득 보장의 균형을 찾으려 했다는 것이 정치권의 설명이다. 국민의 반응은 극명히 갈린다. 국회 통과 직후 이뤄졌던 여론조사에 따르면, 50대 이상은 전반적으로 긍정적인 평가가 많지만, 2030 세대 반응은 아주 냉랭하다.

이번 연금 개혁을 이해하려면 2007년 노무현 정부의 연금 개혁을 되짚어봐야 한다. 당시 국민연금은 보험료율 9%에 소득대체율 60%였다. 저출산이 본격화하던 시점, 국민연금이 지속 불가능한 것은 누가 봐도 명약관화했다. 최초엔 ‘낸 만큼 받는’ 연금제도, 즉 보험료율 15.9%에 소득대체율 50%로 개혁을 시도했으나, 진보와 보수를 막론하고 거세게 반대해 보험료율은 9%로 유지하되, 소득대체율만 향후 20년에 걸쳐 40%까지 삭감하는 미완의 개혁으로 마무리됐다.

그 과정에서 이후 18년간 연금 개혁의 주역이 될 두 전문가 집단이 탄생하며, 연금 개혁 ‘2007년 체제’가 형성된다. 소득 보장론자와 재정 안정론자가 등장한 거다. 소득 보장론자는 소득대체율이 삭감된 것을 심각한 문제로 봤다. 이들은 소득대체율 50% 인상을 핵심 목표로 잡았다. 재정 안정론자는 개혁 후에도 수지 균형이 달성되지 않은 점을 문제 삼았다. 소득대체율 인상 없이 보험료율을 인상하는 것이 이들의 목표였다.

그 후 18년간의 연금 개혁 논의는 소득 보장론자와 재정 안정론자의 힘겨루기로 정리할 수 있다. 시간이 흐르며 진보의 소득 보장과 보수의 재정 안정이라는 이념적 대치 상태로 논의 구조가 진화했고, 정권이 바뀌며 공수가 바뀔 뿐 평행선을 달리는 고착 구조는 풀리지 않았다. 논의가 길어지며 소득 보장도, 재정 안정도 점차 멀어져갔다.

팽팽한 균형을 깬 것은 2024년에 종료된 제21대 국회 연금개혁특별위원회(연금특위)였다. 전문가 집단 합의는 불가능한 것이 명백해지자, 진보와 보수는 국민에게 소득 보장과 재정 안정 중 어떤 가치가 중요한지 확인하고 그 결과에 승복하기로 합의했다. 2024년 4월, KBS가 생방송한 공론화위원회가 그것이다. 핵심은 소득 보장 안, 즉 ‘더 내고 더 받기(보험료율 13%, 소득대체율 50%)’ 와 재정 안정 안, 즉 ‘더 내고 그대로 받기(보험료율 12%, 소득대체율 40%)’의 선택이었다. 500명의 국민대표는 더 내고 더 받기 안에 56%의 지지를 보내며 소득 보장론자의 손을 들어줬다.

이번 국민연금 개혁 논의 시 국민의힘과 더불어민주당 등 거대 양당이 소득대체율을 인상하는 것을 기본으로 한 것은 이 때문이다. 공론화위원회 결과에 따라 소득대체율 인상은 기정사실로 하고, 그 수치를 놓고 1년간 치열한 ‘밀당’이 있었다. ‘1343 개혁(보험료율 13%, 소득대체율 43%)’이 양당의 합의로 통과된 건 2007년 체제 형성 이후 18년간 논쟁의 종지부를 거대 양당이 절충하는 모양새로 끌어낸 셈이다.

법안 통과 직후 반응은 진영별로 극명하게 갈린다. 진보 진영에서는 공론화위원회의 지지를 받은 50% 소득대체율에서 후퇴한 개혁에 비판적인 목소리를 내고 있고, 보수 진영에서는 기금 고갈을 해소하지 못했는데 소득대체율을 올린 것에 반발하는 모양새다. 하지만 진보·보수 간 차이보다는 세대 간 인식의 간극이 훨씬 더 커 보인다. 2030 세대를 중심으로 어차피 기금이 고갈되면 연금을 받지 못하는데, 소득대체율을 올리면 미래 세대에게 부담이 더욱 가중되는 것에 크게 반발하고 있다.

국민연금의 원가와 1700조원의 미적립 부채

국민연금을 낸 만큼만 받아 가면 어떨까. 젊은 시절 낸 보험료에 기금 운용 수익률을 더한 만큼만 은퇴 후에 받아 가면, 다음 세대에게 미움받을 일도, 앞 세대를 미워할 일도 없으니까 말이다. 그러면 낸 만큼만 받아 가는 국민연금의 ‘원가’는 얼마일까.

가정에 따라 약간의 차이는 있으나 현재 국민연금 가입자의 평균적인 수명과 지난 40여 년간 기금 운용 수익률 수준을 상정하면, 보험료율 1%당 소득대체율 3.3% 정도가 수지 균형이다. 따라서 보험료율 13%에 걸맞은 소득대체율은 43% 전후다.

수리적인 관점에서 1343 개혁의 가장 큰 함의는 개혁 이후엔 수지 균형이 달성된다는 점이다. 개혁 이후엔 낸 만큼 받아 가는 셈이니 미래 세대에게 부담을 전가하지도, 앞 세대의 빚을 갚아주는 것도 아니다. 다만 이는 기금이 영속하는 경우에만 성립하는 명제다. 낸 것보다 많이 받는 제도를 38년간 유지했기에 모자란 금액이 있다. 이를 미적립 부채라 부른다. 2024년 김진표 당시 국회의장이밝힌 바에 따르면, 이 금액은 1700조원에 이른다. 이를 해소하지 않고는 기금은 고갈될 수밖에 없다. 빚에는 이자가 붙어 불어난다.

미적립 부채 해소 없이는 시간문제일 뿐, 보험료율을 추가로 인상하거나, 연금 급여를 삭감하거나, 아니면 둘 다 해야만 한다. 그런 의미에서 현재 젊은 세대가 갖는 불만은 정당하다. 2030 세대, 나아가 그다음 세대에게 지속 가능한 연금제도를 물려주기 위한 핵심 과제는 바로 미적립 부채 해소다.

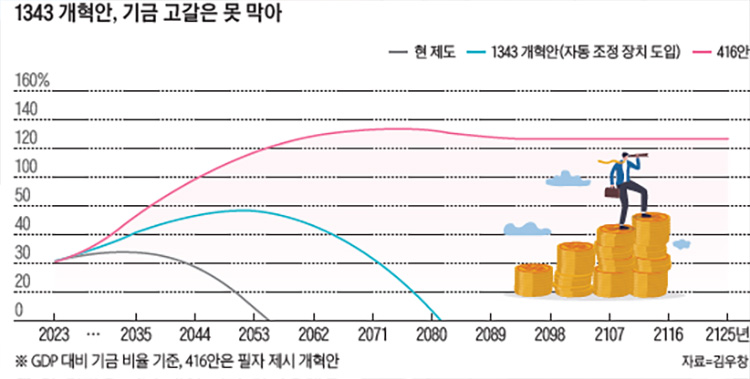

큰 빚을 갚는 방법은 두 가지밖에 없다. 원금을 탕감받거나 아니면 최대한 빨리 조금씩 갚아가는 것이다. 원금 탕감, 약속된 급여를 소급해 삭감하는 방식으로는 자동 조정 장치를 들 수 있다. 국민연금은 급여를 물가 상승률에 연동해 인상해 주는데, 이를 없애거나 줄이는 거다. 공식적인 수치가 발표된 바는 없지만, 대체로 10~20%가량 총급여가 삭감되는 것으로 보인다. 이를 통해 기금 고갈 시점을 2080년대 중반까지 늦출 수 있다.

선제적 국고 투입은 2023년에 필자가 제21대 국회 연금특위 민간 자문위원으로 제안한 것이 최초다. 통상 모수 조합을 따와 ‘416안’이라 불린다. 국민연금 미적립 부채 해소를 위해서는 2030년부터 국내총생산(GDP)의 1%씩을 투입해야 한다. 그 재원은 ‘기초연금’을 일부만 손봐 조달하는 것이 골자다. 기초연금은 노인 하위 70%에게 34만원가량을 지급한다. 국민연금과 달리 기초연금은 전액 재정으로 지급된다. 작년 기준 기초연금 지급액은 GDP 1%에 해당하는 24조원이었고, 장기적으로 GDP 2~3% 수준이 될 것으로 보인다. 향후 기초연금 지급 대상을 조금씩 축소해 장기적으로 노후 빈곤선 이하에게 지급한다면, 장기적으로 절감되는 재정이 GDP 1%를 훌쩍 뛰어넘는다. 이를 선제적으로 국민연금에 투입하면, 모든 문제가 해결된다. 이제까지 노인에게만 활용됐던 국가 재정 일부를 미래 세대를 위해 기금에 적립해 주자는 거다.

앞으로 있을 구조 개혁 논의는 1700조원의 미적립 부채가 쌓였다는 불편한 현실을 직시하는 것으로 시작해야 한다. 그리고 이를 해결할 방법이 탐색돼야만 한다. 자동 조정 장치 도입이든 선제적 국고 투입이든, 불편한 현실을 직시하고 미적립 부채를 해소한다면, 1343 개혁은 성공한 개혁이 된다. 하지만 2007년 체제를 극복하지 않고 과거 18년 동안의 논쟁을 반복하는 현실과 괴리된 이념적 논쟁이 지속된다면, 젊은 세대의 불안은 현실이 된다. 선택은 우리 몫이다.