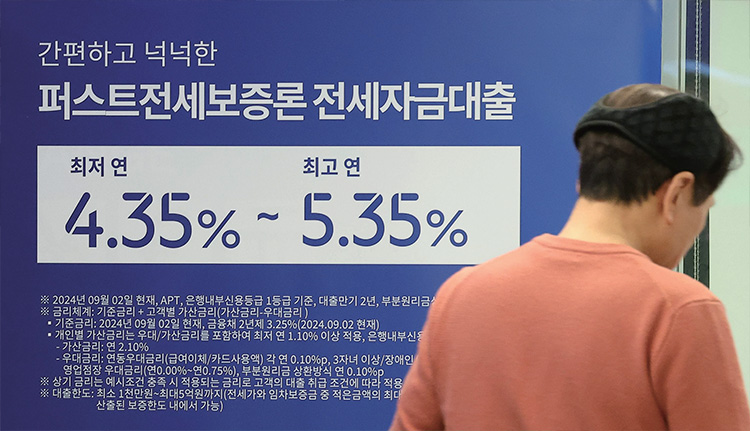

한국 특유의 전세 대출이 폭증하며 주택 시장 거품을 키웠다는 건 공공연한 사실이다. 사실 그 배경에는 공공기관의 전세 자금 대출 보증 남발이 있었다. 실제로 공공 보증을 통해 전세 대출이 손쉬워지자 전세 보증금 반환 보증 잔액이 2018년 약 29조원에서 2022년 말 약 105조원으로 급증했다.

정부의 과도한 서민 전세 지원 정책에 따라 주택도시보증공사(HUG) 등이 보증서를남발한 결과 시중 금융기관은 사실상 묻지마식 전세 대출을 남발했고, 이는 전셋값 폭등과 무리한 갭 투자·전세 사기 만연, HUG의 조(兆) 단위 손실의 토대가 되었다는 평가가 나온다.

시장 왜곡과 거품의 주범, 공공 보증

정부는 뒤늦게 전세 대출 보증 한도를 조이기 시작했지만 이미 거품은 터지기 시작했다. 전세 보증 사고 규모는 △2021년 5790억원 △2022년 1조1726억원 △2023년 4조3347억원 △2024년 4조4896억원으로 증가했다. 전세 사기 피해가 전국적으로 동시다발 터지며 HUG 등의 보증 사고가 기하급수적으로 늘어난 것이다. 공적 보증이 전세 시장의 안전판 역할을 해온 측면은 있지만, 그 이면에는 이렇게 시장 왜곡과 거품의 근본적 원인 제공자가 되었다는 비판을 피하기 어렵다.

공공 보증 기관의 과도한 보증 확대에는정책 목적 외에 낙하산 인사 자리 만들기 동기가 있었다는 의심도 제기된다. HUG, 서울보증(SGI)의 경우 꾸준히 정치인 출신 혹은 출자한 모 기관 출신 비전문가가 사장 자리를 꿰차며 논란이 됐다. 그 결과 적절한 리스크 관리 대신 안일한 행태가 이어졌다는 지적이다. 실제 전세 사기 사태 초기 단계에서 감독 당국과 보증 기관 경영진이 제때 대응하지 못한 데는 이러한 모럴 해저드가 한몫했을 것이라는 비판이 나온다.

공공 보증 기관의 재정 적자는 눈덩이처럼 불어나 국민 세금 부담으로 전가되고 있다. HUG는 2022년에 4087억원 순손실로 13년 만에 적자로 돌아선 데 이어, 2023년에는 무려 3조8598억원의 당기 순손실을 기록해 설립 이후 최대 적자를 냈다. 2024년에도 2조5198억원 당기순손실 기록했으며 2025년 역시 3조원대 중후반의 적자가 불가피할 전망으로, 부채 비율 120%를 넘는 재정난에 처한 상태다. 떼인 전세금이 폭증한 영향이 큰 탓이다. HUG가 집주인을 대신해 세입자에게 변제한 전세금이 2년 새 약 일곱 배 급증했다고 한다. 공공 보증으로 대위변제한 금액이 사상 처음 조 단위를 돌파하며, 보증 기관적자가 걷잡을 수 없이 커진 것이다.

이러한 손실은 결국 국민 세금으로 메워지고 있다. 현 전세보증제도가 지속 가능하지 않다는 지적까지 나오는 상황이다. 물론 전세 보증금 대위변제 후 집주인 등으로부터 돈을 회수하는 구상권을 행사할 수 있으나, 그 비율이 최근 크게 떨어졌다. 전세 사기범들이 조직적으로 무자본 갭 투자를 일삼아 회수할 자산이 없는 경우가 많고, 부동산 경기 침체로 집을 경매로 넘겨도 보증금에 못 미치는 깡통 전세가 속출한 탓이다. 결국 지급한 보증금의 80~90%는 고스란히 보증 기관의 순손실로 남게 되는 상황이다. 보증 기관은 대출 보증을 서주고 연 0.1% 남짓의 보증료를 받아 수익을 삼는다. 그러나 현재 손실 규모는 보증료 수입으로 감당 불가능한 수준이다. 보증료를 대폭 인상하지 않는 한 현 구조에선 만성 적자를 피하기 어려운 실정이다.

정부가 장악한 공공 보증 시장

전세 보증을 주도하는 HUG, HF(한국주택금융공사), SGI는 사실상 공공 부문이 장악하고 있다. HUG는 국토교통부 산하 준정부기관(공기업)으로 국토교통부 장관이 사장을 임명한다. HF 역시 금융위원회 산하의 공기업으로 주택금융공사법에 따라 설립된 정부 출자 기관이고 한국은행도 발권력을 동원해 2000억원이나 출자하고 있는 상태다. 겉보기엔 민간 보험회사인 SGI조차도 최대 주주는 다름 아닌 예금보험공사(예보)다. 예보는 1998년 외환 위기 당시 투입된 공적 자금을 회수하는 과정에서 SGI 지분 93.85%를 보유하게 되었고, 이후 현재까지 사실상 SGI를 지배해왔다. 비록 SGI가 정부가 지정한 공기업 목록에 들어가 있진 않지만, 준정부기관인 예보가 90% 이상 지분을 가진 민간 보험사가 SGI의 정확한 실체다. 결국 HUG, HF, SGI 모두 정부 영향력 아래 운영되는 보증 기관이다. 정부 정책 방향에 따라 보증 한도나 조건을 바꿀 수 있고, 기관장 등 경영진 인사에도 정부 입김이 강하게 작용한다. 이는 앞서 살펴본 낙하산 인사 논란과도 일맥상통한다. 또한 정부로서는 보증 기관의 손실이 커질 경우 세금 투입으로 떠받칠 수밖에 없는 구조이기도 하다. 민간 보험사였다면 벌어지기 어려웠을 막대한 위험 인수와 적자 누적이, 이러한 공공 지배 구조하에서 가능해졌음을 부인하기 어렵다. SGI에 공적 자금 10조2500억원을 투입해 살려놓았지만 정작 경영 감시의 사각지대로 방치되었다는 비판도 있고, HUG나 HF처럼 정부 관리하에 있는 공기업은 관치(官治) 영향에서 자유롭지 못하다. 전세보증제도 실패는 곧 이들 보증기관의 지배구조 문제와 떼려야 뗄 수 없는 관계인 것이다. 결론적으로, 전세 대출 시장의 근본적 개혁을 위해서는 현재 같은 공공 보증 기관 운영 방식에 메스를 대야 한다. HUG와 HF, SGI를 통해 공공이 무제한에 가깝게 제공하는 전세 대출 보증은 시장에 잘못된 시그널을 주어 왔다. 이제는 이러한 보증 시스템을 폐지하거나 대폭 축소하여, 전세 대출 구조를 근본부터 바꾸어야 한다.

원칙적으로 금융기관이 스스로 위험을 심사하도록 해야 한다. 지금까지 은행은 공공 보증에 기대어 전세 대출을 쉽게 내주었지만, 보증 안전망이 제거되면 대출 심사 시 담보 가치를 제대로 평가하고 대출 한도를 보수적으로 책정할 것이다. 이는 과도한 전세 자금 대출 억제로 이어져 결과적으로 전셋값 거품을 빼는 효과를 가져올 수 있다. 이런 악순환을 끊기 위해서는 시장 원리에 따라 민간 보험과 금융사 책임 아래 전세 대출이 이뤄지도록 해야 한다. 정부는 취약 계층을 선별해 직접 지원하는 한편, ‘전세→월세’ 전환 등을 가속해 굳이 대출을 내서라도 전세를 유지하려는 수요를 줄여야 한다.

공공 보증 기관 존재 이유 재검토해야

무엇보다 공공 보증 기관의 존재 이유를 근본적으로 재검토할 때다. 전세보증제도가 없던 시절에도 임대차 시장은 있었고, 지금처럼 전세금 미반환 사고가 빈발하지 않았다. 현 제도가 오히려 도덕적 해이를 부추겨 임차인·임대인·금융기관 모두 위험을 간과하게 한 측면이 크다. 잘못 설계된 안전장치는 안전망의 탈을 쓴 독소가 될 수 있음을 우리는 목도하고 있다. 집주인이 전세금을 떼어도 국가가 대신 갚아주는 구조를 언제까지 끌고 갈 것인가. 끝없는 세금 투입과 낙하산 잔치로 연명하는 보증 기관을 이대로 둔다면, 제2의 HUG 사태는 시간문제다. 이제는 과감한 결단으로 이 모래성 같은 전세 보증 구조를 허물고, 보다 지속 가능한 주택 임대차 시장 질서를 세울 때다.