관세는 국경을 넘는 상품에 부과되는 세금으로, 국내 산업 보호와 정부 세입 확보 효과가 있다. 기원전 3000년쯤부터 통행세 성격으로 있었던 이 제도를 국가 경쟁력 차원에서 체계적으로 활용하기 시작한 것은 16세기 이후 중상주의 시대부터다. 16세기 후반부터 18세기까지 유럽의 절대왕정 국가는 국부를 금은 보유량으로 간주하며, 무역수지 흑자를 통해 이를 확보하는 중상주의 전략을 추구했다. 이 사상의 배경에는 중앙집권적 국가 등장과 상비군 유지, 전쟁 재정 조달 필요성이 자리 잡고 있었다. 대항해시대 이후 식민지 개척과 해상무역이 본격화하면서 국가 주도의 무역 통제가 곧 국력이라는 인식이 확산했다. 중상주의의 대표적 정책으로 수출 장려와 수입 제한, 고관세 부과, 식민지 생산물 통제, 해운업 육성 등이 있으며, 이러한 정책을 통해 유럽 각국은 국부 축적과 산업 기반을 강화하고자 했다.

영국의 항해조례(1651)는 중상주의의 대표적 정책이었다. 이 법은 영국과 식민지 간 무역을 영국 선박으로 제한하고 네덜란드 같은 제삼국을 통한 중개무역을 금지함으로써 경쟁국을 배제하고 자국 해운업을 보호했다. 이후 항해조례는 사탕수수, 담배, 목재 등 식민지 주요 생산물을 영국 본국으로만 수출하도록 규제하면서 식민지 경제를 영국에 종속시켰다. 항해조례는 중상주의가 단순한 경제 이론을 넘어 국가 전략과 패권 정치의 핵심 수단이었음을 잘 보여준다.

18세기 후반, 영국은 중상주의적 패권의 정점을 지나면서 새로운 경제 사상과 산업 구조로 급격히 전환했다. 1776년 애덤 스미스가 ‘국부론’을 통해 국부의 원천은 금이나 은이 아닌 생산성과 분업을 통한 시장의 자율적 조정과 자유경쟁이라 주장하며 자유무역의 이론적 기초를 마련했다. 이러한 사상은 산업혁명과 맞물리며 강력한 설득력을 가졌고, 영국은 석탄, 면직물, 철강을 중심으로 생산력을 비약적으로 확대해 ‘세계의 공장’ 으로 부상했다. 수출 주도형 성장 구조에서 보호무역은 오히려 제약이 됐다.

이러한 상황에서 데이비드 리카도는 ‘정치경제학 및 과세의 원리(1817)’에서 비교 우위론을 통해 각국이 자국에 유리한 품목을 전문 생산해 자유롭게 교역하면 모두 이득을 볼 수 있다고 이론화하며 자유무역 사상을 확산시켰다. 1846년 곡물법 폐지와 1849년 항해조례 폐지로 영국은 본격적인 자유무역 체제로 진입했다. 해상무역과 금융시장에서 압도적 우위를 점한 영국은 자유무역의 주창자이자 수혜자로서 세계경제 질서를 주도했다. 보호무역에서 자유무역으로의 이 역설적 전환은 국가 전략이 경제체제에 따라 어떻게 변화하는지를 보여주는 사례다.

미국은 초기부터 보호무역 기반의 산업 정책을 채택했다. 초대 재무 장관 알렉산더 해밀턴은 ‘제조업에 관한 보고서(1791)’를 통해 유치산업 보호의 필요성을 역설하며 자국 제조업 기반 확립을 주장했고, 이는 1816년 이후 미국의 고율 관세 정책에 반영됐다. 남북전쟁 이후 북부 공업지대는 철강, 섬유, 중공업을 중심으로 고도화됐고, 미국은 빠르게 제조업 대국으로 성장했다. 19세기 말, 미국은 철도와 전신망, 금융 시스템을 갖춘 세계 최대의 산업 경제로 자리 잡으며 영국을 능가하기 시작했다. 두 차례 세계대전은 유럽의 산업 기반을 약화시킨 반면, 미국에는 군수 생산과 수출 확대로 급성장을 안겨줬다.

미국에서 1929년 대공황에 대응해 1930년 도입된 스무트-홀리 관세법은 보호주의의 극단적 형태로, 보복성 글로벌 무역 전쟁을 야기하며 무역을 위축시키고 세계경제를 악화시켰다. 이러한 실패를 계기로 프랭클린 루스벨트 정부는 1934년 상호 무역 협정법을 통해 점진적으로 자유무역 체제로 전환했고, 제2차 세계대전 이후 브레턴우즈협정과 1947년 관세 무역 일반 협정(GATT) 출범을 주도하면서 자유무역 제도화를 이끌었다. 19세기 영국의 해상 무역 패권은 20세기 미국의 생산력, 금융력, 통화 질서 기반의 새로운 경제 패권으로 대체됐다. 미국은 전략적으로 동맹국 간 자유무역이 미국 경제 헤게모니를 공고히 하고 공산주의를 억제할 수 있다고 판단해 전례 없는 무역 자유화 시기가 시작됐다.

20세기 후반, 냉전 종식은 세계경제 질서에 중대한 전환점을 가져왔다. 1991년 소련 해체 이후 미국은 세계 유일의 패권국이 됐고, 1995년 세계무역기구(WTO)를 출범시켰다. WTO는 관세 인하, 무역 분쟁 해결, 비관세장벽 축소를 위한 다자 협상을 추진하며 자유무역 체제를 공고히 했다. 그러나 2001년 중국의 WTO 가입은 세계경제 구조를 근본적으로 재편했다. 중국은 저임금, 대량생산 기반의 수출을 폭발적으로 확대했고, 이 과정에서 미국의 제조업 공동화와 중산층 일자리 축소가 심화했다. WTO 체제는 자유무역 확대라는 명분 아래, 중국의 국가 주도산업 전략을 효과적으로 제어하지 못하는 한계를 드러냈다.

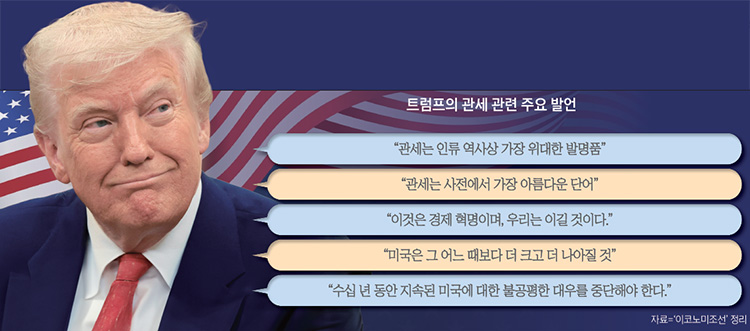

2016년 도널드 트럼프의 대통령 당선은 자유무역 체제의 그늘에서 심화한 미국의 제조업 침체, 중산층 일자리 소멸, 대중국 무역 적자에 대한 분노가 정치적으로 표출된 결과였다. 그는 ‘미국 우선주의’를 전면에 내세우며 70년간 미국이 주도해 온 자유무역 질서에 정면으로 도전했다. 특히 중국을 겨냥한 고율 관세 부과와 첨단 기술 제한 조치는 단순한 무역 분쟁을 넘어 글로벌 공급망 전체를 뒤흔드는 무역 전쟁으로 확대됐다.

2024년 재선에 성공한 트럼프는 이제 보호무역을 일시적 대응책이 아닌 미국 경제의 구조적 전환을 위한 장기 전략으로 확장하고 있다. 그에게 관세는 더 이상 단순한 국경세가 아니라, 공동화된 제조업 기반을 복원하고 미래 산업의 주도권을 되찾기 위한 핵심 정책 수단으로 자리매김했다. 이러한 보호무역 기조가 세계경제 질서를 어떻게 재편할 것인지, 그 장기적 파장이 어디까지 미칠 것인지는 여전히 국제사회가 주목하는 중대한 질문으로 남아있다.