그가 피아노 앞에 앉는 순간, 세상은 숨을 멈춘다. 마르고 긴 그의 손이 건반에 닿을 때 흘러나오는 소리는 인간의 몸을 빌린 신의 언어다. 그에게 음악은 천국이었고 피아노는 날개였다. 하지만 연주를 마쳤을 때 관객의 박수보다 먼저 그를 맞이하는 건 언제나 아버지의 목소리다. “우린 가족이다. 절대 떠나선 안 돼.” 차가운 음성은 채찍처럼, 하늘 높이 날아오르던 데이비드를 곤두박질시킨다.

전쟁에서 살아남은 아버지에게는 가족이전부였다. 바이올리니스트가 되고 싶었던 그는 아들 데이비드에게서 음악적 재능을 발견하고 집착한다. 자식의 인생을 디자인하고 조각하는 게 부모라고 믿는 순간, 아이는 내면의 성장을 멈춘다. ‘내가 이루지 못한 꿈을 네가 이루어야 한다’는 부모의 욕망은 애정을 가장한 폭력이고, ‘너에게 뭐가 좋은지는 내가 안다. 그러니 내 말만 들어야 한다’는 신념은 자식을 부수는 오만의 망치다.

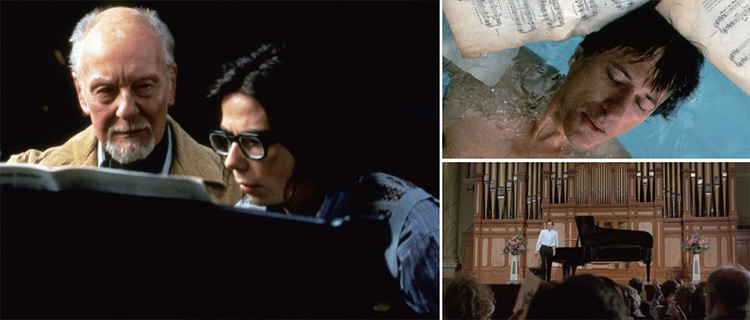

자식의 성공으로 자신의 존재를 증명하려 했던 아버지의 강압적인 교육 아래, 자유롭게 피어야 할 데이비드의 천재성은 비틀린 분재처럼 숨을 참는다. 그래도 순수한 영혼이 건반 위를 뛰어다닐 때 데이비드는 눈부시게 반짝였다. 마침내 아버지의 그늘을 박차고 나간 그는 영국 왕립음악원에 장학생으로 입학한다. 재능을 인정받으며 기량을 마음껏 펼친다.

보이지 않아도 아버지는 족쇄이고 올가미다. 아버지는 연주하기 어렵다는 라흐마니노프 ‘피아노 협주곡 3번’으로 아들이 세상에 알려지길 원했다. 아버지에게 인정받아야 한다는 세뇌된 열망이 그를 움켜쥐고 놓아주지 않는다. 교수는 고난도의 선곡이라며 반대했지만, 데이비드는 고집을 꺾지 않는다. 교수가 조언했다. “악보를 외우고 머릿속에서 지워버려라. 그리고 가슴으로 연주하라.”

원작자의 의도를 자기 것으로 재창조해 내는 것이 연주의 기본이다. 부모 자식 관계도 마찬가지다. 씨앗이 뿌리를 믿되 땅을 박차고 일어서야 자기만의 꽃을 피우고 열매를 맺듯, 자식도 부모 울타리에서 벗어나야 한다. 그러나 윤리, 관습, 인정에 얽매여 자식은 부모를 냉정히 뿌리치지 못한다. 부모가 자식에게 가르쳐야 할 것도 단 하나, 품에서 떠나보내는 것. 자식의 온전한 자립이지만, 애착은 쉽게 끊어지지 않는다.

데이비드는 최고의 라흐마니노프를 연주한다. 그러나 아버지라는 짐을 등에 지고 활활 타오르는 불길 속으로 걸어 들어간 셈이었다. 한계는 극복되어야 하는 것이지만, 라흐마니노프를 치는 것 말고 데이비드의 인생 목표가 무엇이었을까. 아버지의 꿈을 성취한 데이비드는 자기를 잃는다. 아버지의 환영이 차지한 그의 정신은 부서진다.

‘나’를 잃어버린 후에도 ‘나’일 수 있는가. 현실과 단절되어 외로운 섬이 된 그는 맨발로 어둠을 헤맨다. 휘청이는 걸음으로 길 없는 길을 떠도는 그의 입에서는 의미 없는 소리가 쉼 없이 쏟아져 나온다. 하지만 웃고 뛰고 소리 지르는 그가 간절히 원하는 건 피아노다. 그가 마음 깊이 갈망하는 건 사랑이다.

품을 뛰쳐나간 아들을 아버지는 품어주지 않는다. 정신병원에 감금된 데이비드에게는 피아노가 허락되지 않는다. 외면과 격리의 시간 속에서 기억에 남아 있는 음악만이 삶을 잇는 끈이다. 기나긴 침묵의 시간을 지나 그를 다시 일으킨 건, 가족이 아닌 타인의 사랑이었다. 데이비드를 있는 그대로 받아들여 준 친구들 그리고 길리안. 그녀는 따뜻한 시선으로 데이비드의 조각난 마음을 안아준다. 일상을 함께하며 피아노 앞에 다시 앉을 용기를 건넨다.

세상의 모든 잡음과 소음을 통과해 데이비드는 피아노 앞에 앉는다. 피아노는 그의 손끝에서 다시 노래한다. 여전히 어눌하게 말하고, 불쑥불쑥 웃고 예측할 수 없는 언행을 하지만 피아노 앞에 앉을 때만큼 그는 연주에 몰입한다. 완벽한 테크닉은 아니지만, 온 마음을 다해 혼돈 속의 조화, 불협 속의 화음을 끌어안으며 음악을, 아니 인생을 연주한다.

먼 길을 돌고 돌아 자기만의 인생을 시작하기까지 왜 그토록 오래 걸렸을까. 이제 데이비드는 삶을 두려워하지 않는다. 더 이상 아버지의 그림자와 맞서 싸우지도 않는다. 가족에 대한 사랑을 기억에 새기고 현재의 삶을 연주한다. 사랑하는 사람들과 함께 음악 속에서 살아가는 것만으로 충분했다. 비로소 음악을 즐겼다. 삶이 먼저이고 음악은 그 일부가 된 것이다.

그의 연주는 불완전한 인생이라는 스펙트럼을 통과한 뒤에 산란하는 빛이다. 그래서 그의 피아노는 완벽하지 않다. 때로는 음이 튀고, 박자가 흐트러진다. 음악평론가들은 그의 연주가 ‘창백하고 불규칙하며 일관성이 없다’고 비판했다. 그래도 데이비드는 웃으며 연주했다. 세간의 혹평도, 아프기만 했던 과거의 상처도 그를 다시는 쓰러뜨리지 못했다. 그가 말했다. “중요한 건 인생이 멈춰있는 게 아니란 거야. 세월이 흐르는 동안 우리도 살아야 해. 포기하면 안 돼. 절대!”

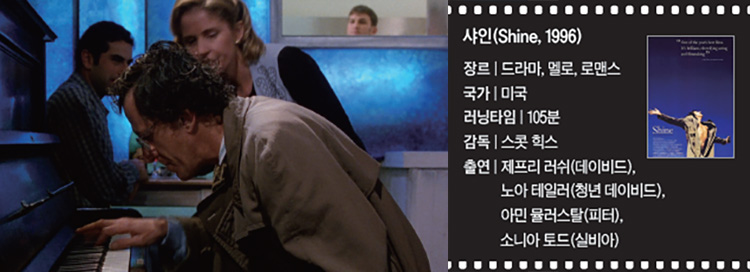

영화는 오스트레일리아 피아니스트 데이비드 헬프갓의 생애를 바탕으로 한다. 정신분열증으로 알고 있었으나 뒤늦게 자폐증이라는 진단을 받았다. 영화에서는 아버지의 냉혹한 교육이 과장되게 표현되었지만, 실제로는 불안한 정신 상태의 아들이 가족을 떠나 보호받지 못하면 어쩌나, 염려했을 뿐이라고 형제들이 증언했다. 데이비드는 길리안의 사랑 속에서 피아노와 함께 살다가 2022년, 90세의 나이로 세상을 떠났다.

데이비드를 연기한 제프리 러쉬에게 제69회 아카데미 남우주연상을 안겨준 영화 ‘샤인(Shine)’은 외부에서 비치는 조명이 아니라, 내면에서 길어 올린 생의 빛을 그린다. 바라봐 주는 이 아무도 없어도 스스로를 환히 비추는 빛, 누군가의 인정 없이도 계속되는 연주. 그런 의미에서 데이비드의 피아노는 여전히 살아 있는 선율이다. 그의 연주는 말한다. 당신의 삶이 설사 불협의 연속일지라도, 사랑하는 사람들과 함께 화음을 이룰 수 있을 거라고. 그리고 그 순간, 인생은 음악처럼 아름다울 수 있다고.