전국적으로 상가 공실 문제가 심화하고 있다. 대학가, 시청 등 번화가로 꼽히던 지역마저 공실 문제로 골머리를 앓고 있다. 전국 10곳의 상가 중 1곳은 비어 있는 상황이다.

고물가 여파로 소비가 침체되면서 자영업자 폐업이 증가하자 상가 공실 문제가 심각해지고 있는 것으로 분석된다. 온라인에서 비대면으로 이뤄지는 소비가 늘어난 점도 상가 임차 수요가 줄어든 이유다.

한국부동산원에 따르면, 지난해 4분기 전국 중대형 상가 공실률은 13.03%로 집계됐다. 집합 상가와 소규모 상가의 공실률은 각각 10.09%, 6.74%를 기록했다.

서울 도심도 ‘공실’ 심각…지방 상가는 인구 감소 ‘직격탄’

인구가 1000만 명에 가까운 서울도 상가 공실 문제는 심각하다. 집합 상가 기준 서울의 공실률은 지난해 4분기 9.08%에 달한다. 그중에서도 용산역의 공실률이 가장 높다. 용산역에 있는 상가 공실률은 37.61%에 달한다. 이어 청량리의 공실률이 27.59% 로 높았고, 영등포도 23.90%의 공실률을 기록했다.

강남도 상가 공실 문제를 피해 갈 수 없었다. 논현역 소재 집합 상가의 공실률은 16.76%를 기록했다. 청담동의 소규모 상가 공실률은 14.44%였다.

경기도 공실률은 5.42%를 기록했다. 그러나 경기도에 있는 신도시는 사정이 달랐다.남양주 다산신도시의 공실률은 13.58%를 기록했다. 김포 한강신도시인 구래 지역의 공실률은 11.36%였으며, 배곧신도시도 7.38%의 상가가 공실 상태였다.

인구 감소에 직면하고 있는 지방은 수도권보다 공실 문제가 더욱 심각한 상황이다. 전국에서 공실률이 가장 높은 지역은 경북으로, 이곳의 공실률은 26.54%였다. 상가 4곳 중 1곳이 비어 있는 꼴이었다.

경북에 이어 △전남 23.97% △울산 20.65% △강원 17.01% △제주 16.35% △전북 15.93% △충북 15.16% △세종 14.52% 등의 순으로 공실률이 높았다. 전국 공실률보다 낮은 지역은 △대전 9.18%△부산 8.48% △인천 8.01% △광주 7.53%였다.

비수도권 지역에서는 과거 번화가로 꼽히던 대학가나 시청, 터미널 인근의 상가가 많이 비어 있는 상황이다. 중대형 상가를 기준으로 광주 전남대 앞 상가 공실률은 37.7%에 달한다. 부산대 앞 소규모 상가도 23.37%가 비어 있다. 충남 당진시청 인근 상가의 경우 공실률이 14.61%이며, 경남 마산역버스터미널의 공실률은 28.01%다.

특히 지방 혁신도시의 경우 문제가 나아질 기미가 보이지 않았다. 경북김천혁신도시와 광주전남혁신도시의 공실률은 각각 42.13%, 42.08%를 기록했다. 충북혁신도시와 전북혁신도시 역시 각각 29.24%, 25.87%였다.

온라인 쇼핑 확대, 상가 과잉 공급 영향…건물주도 ‘골치’

상가가 비어 있는 것은 코로나19 팬데믹 이후 온라인 쇼핑이 확대된 데 따른 것으로 보인다. 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “과거에는 장사를 잘하려면 좋은 길목을 찾는 게 중요했다. 입지 경쟁력이 성공의 핵심 요소였다”라면서도 “그러나 이는 스마트폰 등장 이전의 상권 패러다임”이라고 했다. 이어 박 수석전문위원은 “요즘은 ‘디지털 길목’이 가게의 성패를 좌우한다는 말이 나온다”며 “대로변이나 코너 같은 오프라인 입지보다 모바일 입지가 더 중요할 수 있다는 것”이라고 덧붙였다.

경기 불황으로 인해 자영업자의 폐업이 증가한 것도 상가 공실이 늘어난 이유로 분석된다. 특히 숙박·음식업 비중이 높은 상권은 공실 가능성이 큰 것으로 나타났다. 한국부동산원의 ‘상가 공실 요인 및 정책 방안’을 통해 “공실이 많은 상권일수록 음식업 구성 비율이 높고, 교육 서비스 및 보건·복지업 구성 비율이 낮은 경향을 확인했다”며 “숙박·음식업의 높은 비율은 공실 증가의 현상 또는 결과일 수 있다”고 했다.

특히 신도시의 경우 상가 공급과잉과 용도 규제가 상가 공실의 원인으로 꼽힌다. 신도시의 상업 용지는 지구 단위 계획에 의해 결정돼, 평균 10개 내외의 용도만 허용된다. 건물 층별 규제도 있다. 일부 신도시 상가의 경우 음식점 용도로만 상가를 쓸 수 있어 공실률이 높은 상황이다.

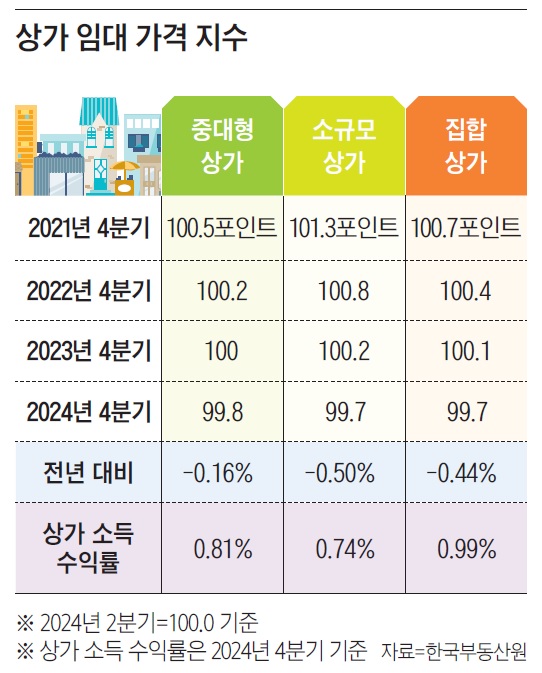

이 같은 상가 공실률 증가는 결국 상가 주인의 임대 수익률을 떨어뜨리고 있다. 상가 임대 가격 지수는 작년 4분기 중대형 상가의 경우 99.8포인트, 소규모 상가와 집합 상가는 99.7포인트를 기록했다. 이는 전년 대비 중대형 상가 0.16%, 소규모 상가 0.50%, 집합 상가 0.44% 하락한 수치다. 임대 수익을 나타내는 소득 수익률 역시 중대형 상가 0.81%, 소규모 상가 0.74%, 집합 상가 0.99%에 그쳤다.

수도권에 상가를 소유하고 있는 A씨(68세)는 “온라인으로 상권이 다 옮겨가면서 임대료로 노후 생활하기도 만만치 않다”며 “지금 건물 1층에 있는 임차인이 대기업이어서 안정적일 것으로 생각했는데 대기업도 오프라인 판매가 어려우니 임대료라도 더 싼 곳으로 가겠다고 한다”고 말했다. 이어 그는 “임차인 구하기가 어려워 한동안 공실이 될 것 같은데 건물 대출 이자를 오롯이 감당해야 해 걱정이다”고 덧붙였다.

상가, 경매 시장에서도 ‘찬바람’

공실로 인해 대출금을 갚지 못해 경매에 부쳐지는 상가도 늘어나고 있다. 그러나 임차 수요가 확연히 줄어든 상황에 경매로 나온 상가는 헐값에도 팔리지 않고 있다.

부동산 공·경매 데이터 전문 기업 지지옥션에 따르면, 지난 3월 전국에서 경매로 나온 상가(점포) 2585건 가운데 낙찰된 상가는 465건(낙찰률 18%)에 그쳤다. 낙찰률은 지난해 8월 이후 8개월 연속 10% 선에 머물고 있다. 평균 응찰자 수는 2.1명으로 전년 동월(2.5명) 대비 줄어들었다.

서울도 상황은 비슷하다. 지난 3월 서울에서 경매로 나온 상가 213건 가운데 39건만 새 주인을 찾는 데 성공했다. 낙찰률은 18.3%로, 지난해 9개월 이후 7개월 연속 10% 선을 벗어나지 못하고 있다. 수도권인 인천의 상가 경매 낙찰률은 16.0%, 경기도는 17.3%에 그쳤다.

특히 한 건물에 특정 업종의 점포가 줄지어 있는 집합 상가의 경우 상황이 더욱 심각하다. 서울 동대문구의 한방 테마 상가 2층에 있는 7㎡(건물 면적 기준·2평) 점포는 지난해 5월 감정가인 약 5400만원에 첫 경매가 진행됐지만 10차례나 유찰됐다. 이 상가의 최저 입찰가는 감정가의 10분의 1 수준인 580만원까지 떨어졌다.

집합 상가보다 규모가 큰 중대형 상가도 별반 상황이 다르지 않다. 전용 330㎡(100평) 초과 서울 중대형 근린 시설의 지난 3월 낙찰가율은 76.0%를 기록했다. 이는 전년 동기(81.2%) 대비 5%포인트가량 줄어든 수준이다. 불과 2년 전인 2023년 3월만 하더라도 낙찰가율이 130.4%에 달해 감정가보다 높은 가격을 써내야 낙찰받을 수 있었지만, 이제는 상황이 반전된 것이다.

업계 관계자는 “경제 여건이 어려워지고 온라인 상권이 발달하면서 상가를 임차하려는 수요가 떨어진 탓에 상가 경매 시장도 영향을 받고 있다”며 “상당히 낮은 가격으로 나오는 상가에만 저가 매수세가 몰리는 상황”이라고 전했다.