은행은 특별한 존재다. 대부분 기업이 자기 돈으로 장사하지만, 은행은 남의 돈, 즉 예금으로 대출과 투자할 수 있는 법적 권한이 있다. 특히 수시 입출금이 가능한 요구불예금은 거의 이자를 주지 않아도 되기 때문에, 은행은 ‘공짜에 가까운 자금’을 안정적으로 확보할 수 있다. 이러한 구조는 부분 준비금 제도 덕분이다. 은행은 예금 중 일부만 중앙은행에 예치하고, 나머지는 대출로 운용할 수 있다. 100원이 예금되면 10원만 남기고 90원을 빌려주는 구조로, 은행이 경제에 신용을 창출할 수 있는 제도다.

그러나 이 같은 권한에는 책임이 따른다. 은행은 외부 충격에 대비해 자기자본을 일정 수준 이상 쌓아야 한다. 이를 ‘완충 자본(buffer capital)’이라 한다. 이 완충 자본은 단순 자산 총액이 아니라 위험 가중 자산을 기준으로 산정된다. 즉, 위험이 큰 자산일수록 더 많은 자본을 요구받는다. 예를 들어 주택담보대출비율(LTV)이 낮은 주택 담보대출은 위험 가중치가 20%로, 100억원을 대출하려면 20억원의 자기자본이 필요하지만, BB 등급의 무담보 기업 대출은 위험 가중치가 100%이므로 같은 금액을 대출하려면 100억원의 자본이 필요하다. 결과적으로 은행은 국제결제은행(BIS) 비율을 관리하기 위해 위험 가중치가 낮은 자산에 집중하게 되며, 이는 부동산 담보대출 편중을 초래한다.

한국에서 자기자본 규제가 본격적으로 정책 수단이 된 계기는 1997년 외환 위기였다. 당시 BIS 비율 8%를 기준으로 은행 산업의 대대적인 구조조정이 시작됐다. 1997년까지 26개였던 일반은행이 2001년 말 14개로 줄었다. 정부는 대동·동남·동화·경기·충청은행 등 BIS 기준 미달 은행의 자산을 국민·신한·하나은행 등으로 이관해 정리했고, 자본 잠식 상태였던 제일은행과 서울은행은 각각 외국계 자본에 매각했다.

이후에도 지역 기반 은행이 신한·국민·하나은행 등에 흡수되면서 2차 구조조정이 단행됐다. 외환은행 역시 2003년 BIS 비율이 6.2%에 그치면서 외국계 사모펀드에 인수됐다. 이러한 구조조정은 단순한 수의 조정이 아니라, 부실 은행을 정리하고 건전성을 높이는 방향이었다. 1997년 말 6177개였던 점포가 2001년 말 4857개로 21% 줄었고, 평균 BIS 비율은 7%에서 13% 이상으로 상승했다.

하지만 은행 산업 구조조정의 트라우마는 자기자본 중심의 정량적 건전성 규제를 고착하는 결과를 낳았다. 외환 위기 이후 자본 비율 충족 자체가 정책과 감독의 핵심 과제가 됐고, 금융의 중개 기능보다는 규제 대응이 우선되는 구조가 형성됐다. 자본 비율은 금융 시스템 안정성을 평가하는 중요한 기준이지만, 수치에만 집착할 경우 은행의 본래 역할인 실물경제 지원 기능이 약화할 수 있다.

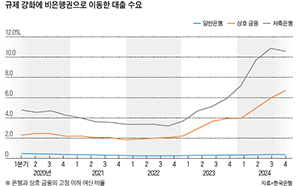

게다가 자기자본 규제가 강화되면서 위험한 대출 수요가 은행이 아닌 비은행권으로 이동하는 ‘규제 차익 신용 이탈’ 현상이 나타났다. 이는 은행과 비은행 예금 수취 기관 간 건전성 규제 강도 차이 때문이다. 예컨대 은행은 BIS 비율과 스트레스 테스트 등의 규제를 받지만, 많은 비은행 기관은 상대적으로 완화된 기준에 따라 운영된다. 이로 인해 우량 차주는 은행에, 고위험 차주는 비은행권에 집중되는 ‘위험의 분절화(risk segmentation)’가 심화할 수 있다. 물론 위험 수요의 이동 자체가 나쁘다고만 볼 수는 없다. 하지만 비은행 기관이 고위험 대출을 취급하면서도 리스크 식별 능력이나 손실 흡수 능력이 충분치 않다면, 이는 예금자 자금으로 레버리지된 위험을 키우는 결과로 이어진다.

실제로 많은 비은행 금융기관이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 같은 고위험·고수익 자산에 과도하게 노출돼 있다. 경기 호황기에는 수익을 내지만, 금리 상승이나 자산 가격 조정기에는 대규모 부실로 전이될 수 있는 구조적 취약 요인이 된다. 결국 자본 규제가 은행권에 집중되고 비은행 규율이 느슨하면, 시스템 위험은 비가시적 영역으로 이전된다. 이는 단기적으로는 규제를 잘 준수하는 듯 보일 수 있지만, 장기적으로는 금융 시스템의 리스크를 은폐한 채 누적시키는 결과를 낳는다.

한국은행에 따르면, 부동산 대출 잔액은 약 1933조원으로 민간 신용의 절반 수준이다. 새마을금고의 고정 이하 여신은 5년 새 다섯 배 가까이 급증해 2024년 말 기준 약 17조원에 달했다. 결국 은행권의 강한 자본 규제는 금융권 전반의 부동산 편중을 초래했고, 생산성 높은 부문에 대한 자금 공급을 위축시켰으며, 비은행권 부실 위험을 키웠다. 은행권의 건전성 지표는 숫자상으로는 완벽에 가깝다. 그러나 그 건전성이 국내 부동산 시장과 명운을 함께한다면, 과연 우리는 이를 ‘진짜 안전해졌다’고 말할 수 있을까?

이를 해결하기 위해 첫째, 주택 담보대출에 적용되는 위험 가중치 하한선을 상향 조정하는 방안이 필요하다. 또한 은행이 기업 대출 등 생산적 자금 공급에 기여할 경우 이를 감독해 평가에 반영하고, 인센티브를 부여하는 제도적 장치가 필요하다. 둘째, 현재 경기 침체 국면인 만큼 1% 부과된 경기 대응 완충 자본의 해제와 연말에 부과 예정인 스트레스 완충 자본 추가적인 유예도 검토해 봐야 한다. 현재 국내 은행권의 자기자본 비율은 세계 최고 수준으로, 더 많은 자본을 쌓는 것은 금융 중개 행위를 위축시킨다. 셋째, 은행과 비은행 예금 수취 기관 간 규제 차익을 줄여야 한다.

미국의 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 전 의장이자 노벨 경제학상 수상자인 벤 버냉키는 그의 저서 ‘21세기 통화정책’에서 다음과 같이 말했다. “특정 부문의 규제를 강화하면 해당 부문의 안전성은 높아질 수 있으나, 위험이 단순히 다른 부문으로 옮겨간다면 금융 시스템 전체는 더 위험해질 수 있다.” 오늘날 한국 금융이 직면한 ‘규제의 역설’을 되돌아보게 하는 통찰이다.