도널드 트럼프 미국 대통령이 4월 2일(현지시각) ‘해방의 날(Liberation Day)’로 명명하며 관세 부과를 선언하면서 글로벌 교역의 불확실성이 커졌지만, 2025년 상반기 한국 수출은 선방했다. 1~6월 수출액은 3347억달러로 전년 동기 대비 0.03% 감소하는 데 그쳐 사실상 보합세를 유지했다. 올 상반기 수출은 월평균 558억달러, 일평균 25억6000만달러로 각각 역대 3위, 2위에 올랐다. 반면 수입은 3069억달러로 1.6% 줄면서, 무역수지 흑자는 278억달러로 2018년 이후 최대치를 나타냈다. 수출 선방을 견인한 것은 반도체였다. 상반기 반도체 수출은 전년 대비 11% 증가한 733억달러로 역대 최대치를 나타냈다.

겉보기엔 2024년 이후 수출 증가세가 이어지는 듯하지만, 수출구조에는 변화의 조짐이 뚜렷하다.

2003년 이후 줄곧 최대 수출국이었던 중국 비중이 빠르게 줄어들며, ‘탈(脫)중국 공급망 재편’이 본격화하고 있다. 특히 인공지능(AI)용 그래픽처리장치(GPU)와 주문형 반도체(ASIC) 중심으로 반도체 시장이 재편되면서, 대만이 한국의 주요 반도체 수출처로 급부상하고 있다.

선박, 바이오·헬스 등 고부가가치 품목 수출이 꾸준히 증가하고 있다는 점도 긍정적인 신호다. 전체적으로는 미·중 중심의 수출구조에서 벗어나 점진적인 시장 다변화 흐름이 감지된다. 2025년 상반기 수출의 구조 변화를 네 가지 포인트로 짚어봤다.

1|가파른 對中 수출 축소, 비중 하락세 지속

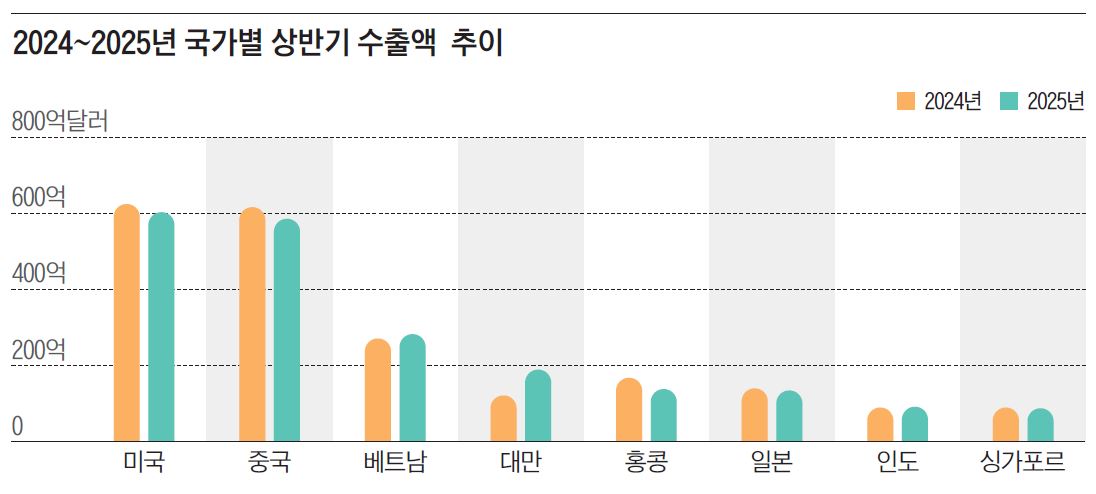

중국의 세계무역기구(WTO) 가입 2년 뒤인 2003년부터 중국은 한국의 최대 수출국 지위를 굳건히 지키고 있었다. 그러나 2025년 상반기 중국과 미국의 수출 1, 2위 자리가 바뀌었다. 지난 1~6월 대미 수출은 602억300만달러로 대중 수출(586억6300만달러)을 제치고 수출액 순위 1위에 올랐다. 트럼프 대통령의 관세정책 불확실성으로 대미 수출이 3.5% 감소했지만, 대중 수출이 이보다 더 많이 줄었기(-4.6%) 때문에 나타난 현상이다. 중국에 대한 우회 수출로인 홍콩으로 수출(136억2700만달러)도 2024년 대비 17.9% 급감했다. 품목별로는 반도체(-9.6%), 일반 기계(-4.8%), 디스플레이(-5.7%) 등 한국 주력 상품의 대중 수출이 후퇴했다. 내수 불황으로 중국 내 정보기술(IT)·전자 수요가 둔화한 상황에서, 제조 기술 내재화에 성공한 반도체·디스플레이 부문에서 한국산 중간재 부품 수요가 둔화했기 때문으로 분석된다.

이 같은 흐름으로 한국 수출에서 중국이 차지하는 비중은 2025년 1~6월 18.2%로, 2003년 이후 최저 수준으로 작아졌다. 한때 30% 이상이었던 대중(對中) 수출이 2024년 말 19.5%까지 낮아진 후 하락 추세가 지속하고 있는 것이다. 홍콩을 합친 비중도 22.5%로, 대중 지역 수출 비중이 최대치였던 2018년(34.4%) 대비 3분의 2 수준으로 떨어졌다. 한국 수출 공급망의 탈중국이 급격하게 진행되고 있음을 확인해 준 지점이라는 게 전문가 진단이다.

2|AI 공급망 중심 반도체 수출 재편

공급망의 탈중국 추세는 한국 최대 수출품인 반도체에서도 뚜렷하게 나타난다. 2025년 상반기 한국 반도체 수출은 전년 동기 대비 11% 증가한 733억달러로 역대 최대치를 기록했지만, 대중 반도체 수출은 198억6000만달러로 2024년 대비 9.6% 감소했다. 전체 반도체 수출에서 중국이 차지한 비중(27%)도 30% 이하로 떨어졌다. 반면, 미국과 아세안에 대한 2025년 상반기 반도체 수출은 각각 49억7000만달러와 171억7000만달러로 전년 동기 대비 14.7%와 37.9%씩 늘어났다.

이 같은 흐름은 DDR4 등 레거시 반도체의중국 자급이 빠르게 진행되는 상황에서 글로벌 반도체 시장이 AI GPU 중심으로 빠르게 전환되는 추세에 따른 것으로 분석된다. GPU 핵심 부품인 고가의 HBM(고대역폭 메모리) 공급이 늘어난 영향으로, 상반기 메모리 반도체 수출(474억4000만달러)이 작년 상반기(403억1000만달러)보다 17.7% 증가한 것이 이를 방증한다. 실제로 한국산 HBM을 공급받는 대만으로의 1~6월 수출(190억6100만달러)은 전년 대비 55.7% 급증했다. 같은 기간 30% 이상 늘어난 대아세안 반도체 수출도 말레이시아 페낭 지역 반도체 산업 클러스터의 AI 서버, 패키징 및 테스트 후공정 업체 관련 물량으로 분석된다.

반면, 중국 시장 주력 수출 상품인 DDR4, DDR5의 우회 수출지였던 홍콩에 대한 반도체 수출은 2024년 상반기 대비 17.9% 감소한 138억2700만달러로 쪼그라들었다.

3|첨단 소비재 등 고부가가치 상품 부상

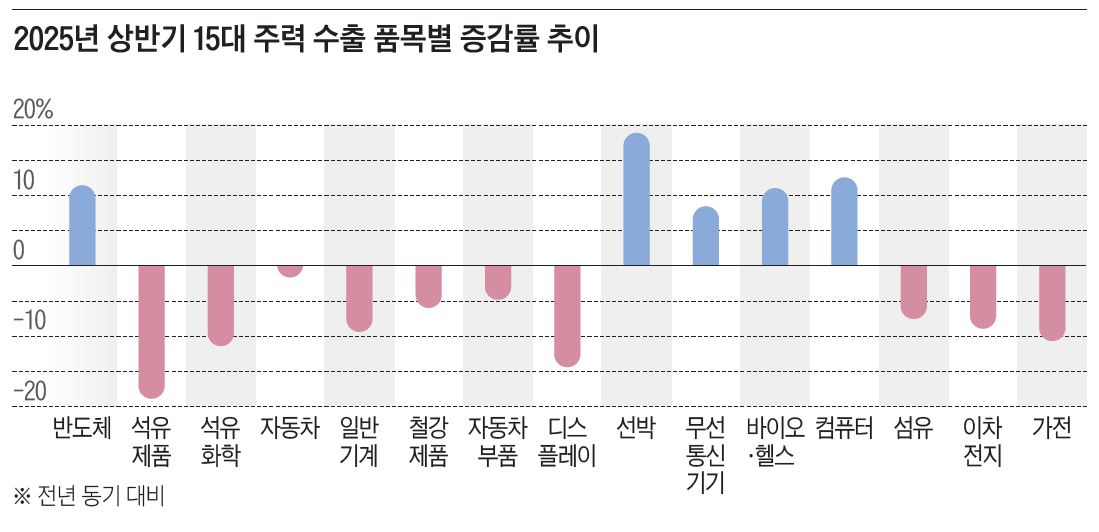

2025년 상반기 수출 실적을 보면, 주력 수출 품목의 구성 변화가 뚜렷하다. 반도체, 바이오·헬스(11.0%), 무선통신(8.5%), 컴퓨터품목은 모두 고부가가치 업종에 해당한다. 바이오·헬스는 미국과 유럽연합(EU)의 바이오시밀러 및 수탁 생산(CMO) 수요 증가가 호재로 작용했고, 무선통신은 AI 탑재 프리미엄 스마트폰 보급 확대 영향을 받았다. 선박은 고가의 친환경 선박 인도가 늘며 수출이 증가했고, 컴퓨터는 AI 서버용 SSD 등 고성능 제품 수요 확대가 주요인이다.

자동차는 상반기 수출이 전년 대비 1.7% 감소했지만, 고가의 하이브리드차는 두 자릿수 증가율을 이어갔다. 환경 규제가 까다로운 유럽 지역 전기차 수출도 늘었다.

반면, 전통적인 중간재 수출 품목인 석유제품(-18.8%), 석유화학(-11.4%), 일반 기계(-9.4%), 철강(-5.9%), 디스플레이(-14.4%) 등은 수출이 큰 폭으로 줄었다. 국제 유가 하락, 미국 관세정책 불확실성, 중국 수요 둔화 등이 복합적으로 작용한 결과다.

이 같은 흐름은 한국 수출구조가 중후장대형 중간재 중심에서 고부가가치 소비재· 부품재로 이동하고 있음을 보여준다. AI 주도 산업 재편, 에너지전환, 고령화 등 글로벌 산업 환경 변화에 대한 적응력이 앞으로 수출 경쟁력의 핵심 변수로 작용할 것이라는 게 전문가 지적이다.

4|수출 시장 다변화 물길 트이나

2025년 상반기 수출에서 주목할 지점은 미국과 중국이라는 양대 수출 시장 비중이 나란히 줄었음에도 전체 수출이 견조하게 유지됐다는 점이다.

이는 한국 수출구조가 특정 국가에 편중된 의존도에서 벗어나 시장 다변화 가능성을 보여주는 긍정적 변화로 평가된다.

6월 말 기준 중국 수출 비중은 18.2%로, 1년 전(19.0%)보다 0.8%포인트 작아졌다. 같은 기간 홍콩을 포함한 대중국권 수출 비중도 22.5%로 1.7%포인트 줄었다. 미국 수출 비중도 18.7%로 전년 동기(19.3%)보다 0.6%포인트 하락했다. 결과적으로 미·중 양국이 전체 수출에서 차지하는 비중은 41.2%로, 1년 전 43.5%보다 2.3%포인트 작아진 셈이다.

이 공백을 메운 것은 대만, 아세안, CIS(독립국가연합) 등 다양한 전략 시장이다.

대만은 전년 동기 대비 50% 이상 수출이 급증하며 수출 비중도 3.8%에서 5.9%로 커졌다. 말레이시아 등지로 반도체 수출 증가에 힘입어 아세안 비중도 16.7%에서 17.3%로 커졌다.

러시아와 중앙아시아를 포함한 CIS 지역 수출은 중고차 수출 확대(약 55% 증가) 덕분에 늘었고, EU도 친환경차와 선박 중심으로 수출이 전년 대비 약 4% 증가했고, 수출 비중(10.5%)도 확대됐다.

권효성 블룸버그이코노믹스 수석 이코노미스트는 “2025년 상반기 수출 실적은 한국 수출이 미국과 중국이라는 두 축에 대한 의존에서 벗어나 다변화 방향으로 전환하고 있다는 점을 확인시켜 줬다”면서, “미·중 갈등, 미국 관세정책 불확실성, 글로벌 반도체 공급망 변화 등에 대한 기업의 전략적 대응이 한국 경제 회복력의 핵심 동력이 될 수 있다”고 분석했다.