‘가장 개인적인 것이 가장 정치적인 것이다(The personal is political)’라는 말이 있다. 이 문장은 1960~70년대 페미니즘 운동의 중심적인 구호로 등장했으며, 여성운동의 핵심 사상 중 하나로 자리 잡았다. 특히 가정, 성, 육아, 감정 노동, 외모 규범 등 여성의 일상 경험은 단순히 사적이고 개인적인 문제가 아니라, 사회구조와 권력관계에 깊이 뿌리내린 정치적 문제임을 강조한다.

이 구호는 이후 여성운동의 범위를 넘어,개인의 고통과 경험이 구조적 불평등 및 권력 문제와 어떻게 맞닿아 있는지를 드러내는 말로 확장됐다. 다시 말해, 우리가 ‘개인적’이라고 여겨온 많은 일이 사실은 정치적 개입과 사회적 변화가 요구되는 공적 문제라는 것을 환기한다.

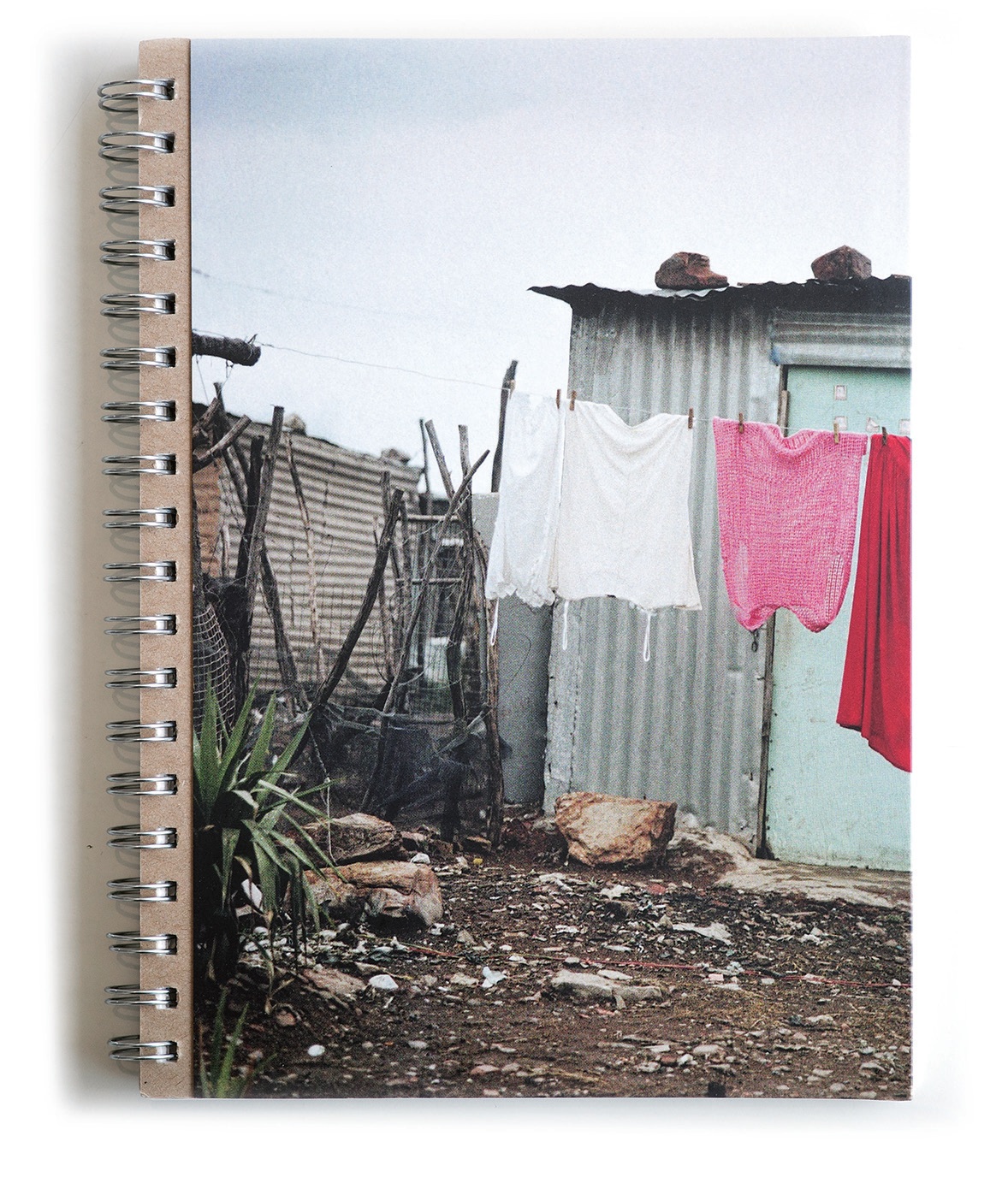

이러한 관점은 린도쿨레 소베크와(Lindo-kuhle Sobekwa)의 작업에도 고스란히 반영돼 있다. 그의 사진 책 ‘나는 그녀의 사진을 가지고 다닌다(I carry Her photo with Me)’ 는 개인의 상실을 응시하는 동시에, 그 상실이 구조적 현실과 맞닿아 있음을 직시하게하는 책이다.

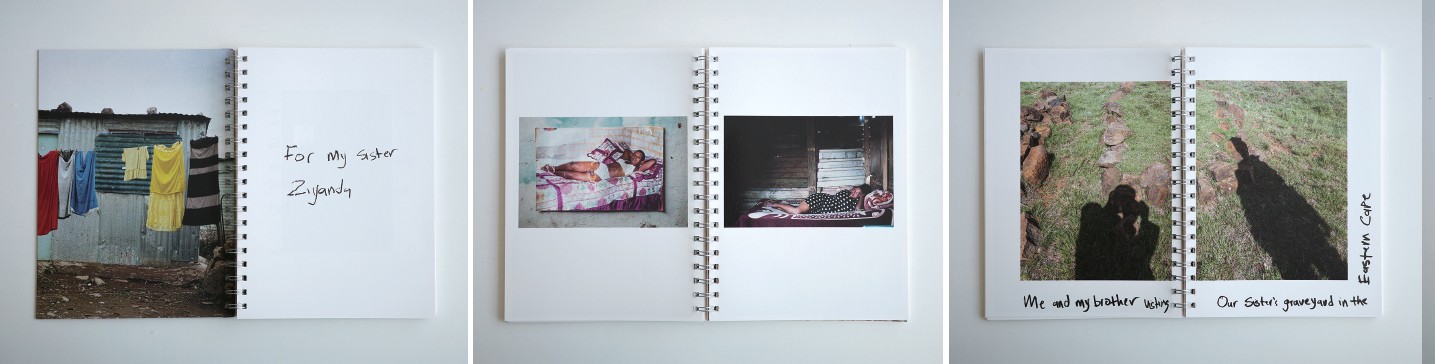

린도쿨레와 그의 누나 지얀다는 남아프리카공화국 시골에서 할머니 손에 자랐다. 그러다 작가가 여섯 살이던 무렵 지얀다는 실종됐고 10년 후 병든 상태로 발견됐다. 등에는 알 수 없는 흉터가 있는 채였다. 지얀다는 다시 집으로 돌아왔고 가족은 그녀를 돌봤지만 얼마 지나지 않아 그녀는 세상을 떠났다. 이 책은 작가가 어렸을 때 실종된 누나를 수년 만에 다시 만났지만, 그녀가 병든 상태였고 얼마 지나지 않아 세상을 떠났다는 개인적 비극을 출발점으로 한다. 지얀다는 아동기 실종 이후 거리에서 방치된 삶을 살아갔고, 그녀의 삶에는 갱단, 알코올, 마약, 성 착취 등 어두운 현실이 고스란히 담겨 있었다. 작가는 그녀가 남긴 흔적과 그녀를 아는 사람의 전화번호를 찾아 자신이 알지 못하고 있는 누나의 지난 10년간의 삶을 추적한다. 그 과정에서 지얀다가 갱단에 연루되었고 술과 마약에 깊이 빠져 있었으며 매춘부였다는 점을 알게 된다.

린도쿨레는 이러한 사실을 단순히 폭로하거나 비극적 감상에 빠지기보다 그녀의 존재를 기억하고 애도하는 방식으로 접근한다. 그는 사진가이자 동생으로서, 또 남아프리카공화국 사회의 일원으로서 복합적인 시선으로 누나의 삶을 되짚는다.

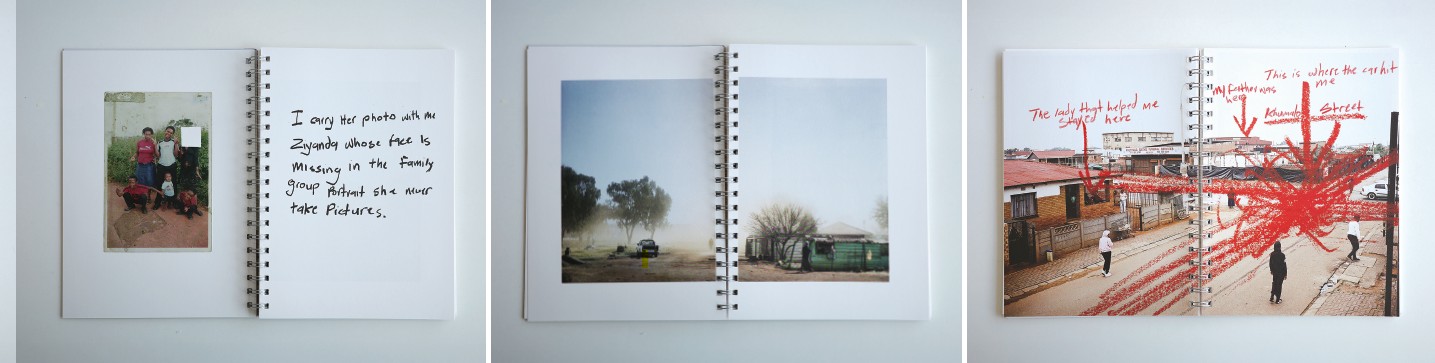

지얀다의 흔적이 담긴 동네, 거리, 풍경을 찾아 작가는 길을 나섰다. 낡고 먼지가 자욱한 황폐한 건물, 무심하게 버려진 일상의 물건, 빈곤함이 느껴지는 거주 공간 등을 카메라에 담았고 그 과정에서 만난, 지얀다가 알고 지내던 여성의 초상을 찍었다. 이 여성은 지얀다와 닮았거나 지얀다와 시간을 공유했던 여성이며, 이 초상은 그녀의 삶이 실재했음을 증명하는 동시에 남아프리카공화국 사회가 외면한 삶의 풍경을 가시화한다. 이 이미지는 고요하면서도 날카롭고, 정적인 듯하면서도 강한 감정의 울림을 남긴다.

“책을 만드는 과정은 예상치 못했던 방식으로 감정이 복받치는 일이었다. 단순히 새로운 사진을 찍는 것이 아니었다. 그것은 내 아픔과 마주하고, 죄책감과 씨름하여, 결코 완전히 전해지지 않았던 이야기를 하나하나 이어 붙이는 일이었다.

나는 그녀가 머물렀던 장소를 다시 찾고, 그녀를 알았던 사람과 대화를 나눴으며, 때로는 단지 카메라를 들고 방황하며 그녀의 존재를 느끼고자 했다. 책을 만드는 일은 그녀에게 보내는 편지를 쓰는 것 같았다. 그녀가 결코 읽을 수 없는 편지였지만, 내가 꼭 써야만 하는 편지였다.”

이 책은 전통적인 사진 책의 외관이 아니라 노트나 스크랩북을 연상하게 하도록 디자인됐다. 아담한 크기, 스프링 제본과 손 글씨 메모, 오래된 기록을 스크랩북처럼 엮어냈다. 오래된 앨범 속 가족사진, 다큐멘터리 사진, 개인적인 일기장을 연상케 하는 텍스트가 혼재된 이 같은 형식은 무겁고 직선적인 고발 대신 찢고 붙이며 다시 써 내려가는 애도의 과정을 보여준다. 작가에게 사진은 단순한 재현의 수단이 아니라, 상처를 감싸고 서서히 회복을 이끄는 감정의 매개체로 기능한다.

또한 이 책은 단지 개인의 이야기로만 읽히지 않는다. 그것은 남아프리카공화국의 역사적 현실과 긴밀히 맞닿아 있다. 아파르트헤이트 이후에도 여전히 남아있는 구조적 빈곤과 폭력, 여성과 아동의 취약한 사회적 지위, 실종자에 대한 공적 기록의 부재 등은 린도쿨레의 개인적 경험과 맞물리며 더 큰 사회적 질문으로 확장된다. 작가는 이렇게 말한다.

“이 책은 남아프리카공화국 역사와 관련된 슬픔, 기억, 상실 그리고 가족사라는 주제를 탐구하는 매우 개인적인 프로젝트다. 개인적인 이 작업이 많은 사람에게 공감을 얻을 수 있다는 것은 나에게 큰 의미가 있다. 현대 사진이 큰 사회적 문제를 다루는 개인적인 프로젝트를 수용할 수 있다는 것을 확인할 수 있었기 때문이다. 개인적인 이야기를 계속 전달하면서도 더 넓은 범위의 문제를 다룬다는 책임감을 갖게 된다.”

‘나는 그녀의 사진을 가지고 다닌다’는 비극적으로 세상을 떠난 가족에 대한 애도와 헌정이자, 사진을 통해 잊힌 삶을 복원하고자 하는 실천의 기록이다. 단순한 기록을 넘어, 지워진 존재를 다시 불러들이는 깊은 애도의 작업이라 할 수 있다. 린도쿨레는 개인적 상처와 가족의 비극을 마주하는 일을 통해, 그것이 결코 한 사람만의 이야기가 아님을 드러낸다. 남아프리카공화국의 수많은 지얀다의 삶이 이 책에 담겨 있다.