“왜 2000일 때 안 하고 4000 되니 뛰어드나. 2000에서 4000 가는 구간은 못 보면서 왜 4000에서 5000·6000 가는 구간은 알 수 있다고 생각하나. 마음이 시키는 대로 하면, 고가 매수, 저가 매도를 반복하게 된다.”

김학균 신영증권 리서치센터장은 증시 과열 속 동조 편향에 매몰된 개인 투자자에게 이렇게 경고했다. 투자하기 좋은 시기는 없으며 내가 잘 아는 기업을 좋은 가격에 살 수 있을 때가 투자 적기라는 거다. ‘지금 뭐가 좋다니 따라가자’는 식의 접근은 결국 곱하기 0이 되는 순간을 맞기 쉽다. 1997년부터 애널리스트로 활동해 온 김 센터장은 워런 버핏의 가치 투자 철학을 한국 시장에 맞게 해석해 온 인물로 통한다. 버핏의 투자 원칙은 내재 가치와 저평가 매수, 장기 보유, 스스로 이해하는 대상에만 투자하는 태도에 기반한다. 김 센터장은 최근 출간한 저서 ‘5000포인트 시대를 위한 투자 대전환’에서도 투자자에게 단기 전망이 아니라 장기적 안목과 태도를 주문했다. 그는 “투자란 분석의 기술을 넘어 의지와 철학의 영역”이라며 “시장을 완벽히 알 수 없다는 겸손, 시간을 이길 수 있는 돈으로 나에게 익숙한 방식으로 꾸준히 하는 태도”를 핵심 원칙으로 꼽았다. 다음은 일문일답.

2025년 한국 증시를 평가한다면.

“한국 주식은 2024년까지 다른 나라 수익률을 제대로 못 따라가다가 2025년에야 주요국 가운데 가장 좋은 성과를 냈다. 바탕에는 오래 누적된 저평가가 있었고 여기에 지배구조 개선 기대와 반도체 사이클 회복이 불을 붙였다. 특히 지배구조 개선은 한국 시장 디스카운트의 핵심이었던 ‘기업은 돈을 잘 버는데 이익이 주주에게 충분히 돌아오지 않는다’는 인식을 바꾸는 트리거라고 본다. 상법 개정으로 대표되는 지배구조 개선에 대한 기대가 악순환의 연결 고리를 끊었다.”

이런 흐름이 이어지면, 2026년 코스피 5000도 가능할까.

“2025년에 코스피가 70% 가까이 오른 건 이례적이다. 비가역적인 긍정적 변화가 있어도 주식이 매년 이렇게 뜀박질할 수는 없다. 그렇다고 한국 시장에 거품이 꼈다는 의미는 아니다. 여전히 미국보다 밸류에이션이 낮고 2008년 금융 위기 이후 이어져 온 저금리, 과잉 유동성에 의한 자산 시장 강세 스토리가 끝났다고 보기 어렵다.

미국 쪽 부담은 크다. S&P500 밸류에이션이 닷컴 버블 이후 가장 높은 구간에 와 있고과거 강세장을 봐도 2026년엔 조정될 가능성이 크다. 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책도 관건이다. 2025년 12월 연준이 기준금리를 인하하긴 했지만, 2026년에도 시장 기대만큼 금리를 낮출지는 미지수다. 지금 자산 시장을 움직이는 핵심 동력이 기업 실적보다 연준이 끌어낸 유동성이라는 관점에서 보면, 2026년 1월부터 연준 관련 뉴스가 시장을 흔들 가능성이 크다. 따라서 2026년은 ‘속도 조절이 들어가는 강세장’으로 보는 게 합리적이다.”

신영증권은 2026년 코스피 예상 밴드를 3700~4750포인트로 제시하며 수치보다 상승 방향이 중요하다는 분석을 냈다.

시장을 뜨겁게 달군 인공지능(AI) 거품 논란은 어떻게 보나.

“거품 논란은 옳고 그름의 문제가 아니다. 아무리 훌륭한 기업이라도 앞으로 벌 이익에 비해 주가가 과도하게 비싸면 거품이고 조금 부족해 보여도 이익 대비 싸면 투자 대상이 될 수 있다. 다만 경험상 거품은 우리가 걱정하는 것보다 늦게 터지고 터지는 순간 생각보다 빠르게 무너진다. 중요한 건 거품이냐 아니냐를 진단하는 게 아니라, 그런 유형의 리스크를 내가 감당할 거냐 말 거냐를 정하는 일이다. 나라면 화려한 스토리와 기대가 과도하게 선반영된 AI 대표주보다 조금 덜 화려해도 싸다고 판단되는 종목을 택하겠다. 19세기 미국 골드러시에 비유하면, 엔비디아는 청바지·삽을 파는 장수, 오픈AI·메타 같은 하이퍼스케일러(AI에 필요한 대규모 데이터센터 운영 업체)는 금을 캐는 사람에 가깝다. 지금은 시장의 관심이 ‘청바지’에서 ‘금’으로 옮겨가는 구간이고, 그만큼 AI 투자 난도가 높아진 상태다.”

시간을 이길 수 있는 돈으로 장기 투자하라고 했다. 최소 몇 년은 버텨야 하나.

“적립식으로 한국 주식에 투자한다고 가정하면, 4년 반 정도는 해야 크게 낭패를 안 본다. 핵심은 그 기간 내내, 시장이 안 좋을 때도 멈추지 않고 계속하는 거다. 그래서 4~5년은 안 써도 되는 돈으로 투자하는 게 절대적으로 중요하다. 우리는 보통 ‘무엇에 투자할까’ 고민하지만, 못지않게 중요한 게 ‘어떤 돈으로 투자할까’다. 써야 할 돈, 만기가 짧은 돈으로 시장에 들어가면 아무리 좋은 철학이 있어도 현실에서 관철하기 어렵다. ‘나는 시장을 완벽히 알 수 없다’는 전제를 받아들이고 장기 낙관론을 바탕으로 시간을 이길 수 있는 돈으로 투자해야 승률이 올라간다. 레버리지로 당겨서 빨리 가는 방법은 동의하지 않는다.”

코스피 4000 돌파 후 뒤늦게 들어온 투자자도 적지 않다.

“왜 2000일 때 안 하고 4000 되니 뛰어드나. 2000에서 4000 가는 구간은 못 보면서 왜 4000에서 5000·6000 가는 구간은 알 수 있다고 생각하나. 마음이 시키는 대로 하면, 고가 매수, 저가 매도를 반복하게 된다. 올라가면 투자하고 싶고 떨어지면 겁이 나기 때문이다. 장밋빛 미래를 맞힐 수 있다고 착각하면 안 된다. 남 얘기만 듣고 내가 모르는 종목을 사고 나서 나중에 스토리를 붙이는 식이면, 몇 번은 벌 수 있지만 결국 곱하기 0이 되는 순간을 맞기 쉽다.”

포트폴리오는 어떻게 구성하는 게 좋나.

“‘시장 대표 인덱스(특정 지수)+내가 잘 아는 것’ 두 축이 기본이다. 코스피 200, S& P500 같은 걸 주식 자산의 뼈대로 두는 구조다. 인덱스에 투자하는 건 그 나라 주식시장을 통째로 사는 거고 그 자체로 이미 넓게 분산된 포트폴리오다. 보통 분산투자를 종목 수 늘리기로 생각하는데, 잘 알지 못하는 종목을 여러 개 섞는다고 의미 있는 분산이 되지는 않는다. 시장 전체를 추종하는 인덱스가 이미 완전한 분산이고, 그 위에 얹는 개별종목은 철저히 ‘내가 잘 아는 것’이어야 한다. 사람의 시간과 역량이 제한돼 있기에, 개별주는 집중투자가 논리적이다. 회계와 기업 가치에 대한 지식도 어느 정도 필요하다. 공부할 여력과 의지가 없다면, 시장 대표 지수에 대한 적립식 투자만으로도 충분히 괜찮은 성과를 기대할 수 있다고 본다. 하락 구간이라도 꾸준히 들어가면, 길게 봤을 때 낭패 볼 가능성은 크지 않다.”

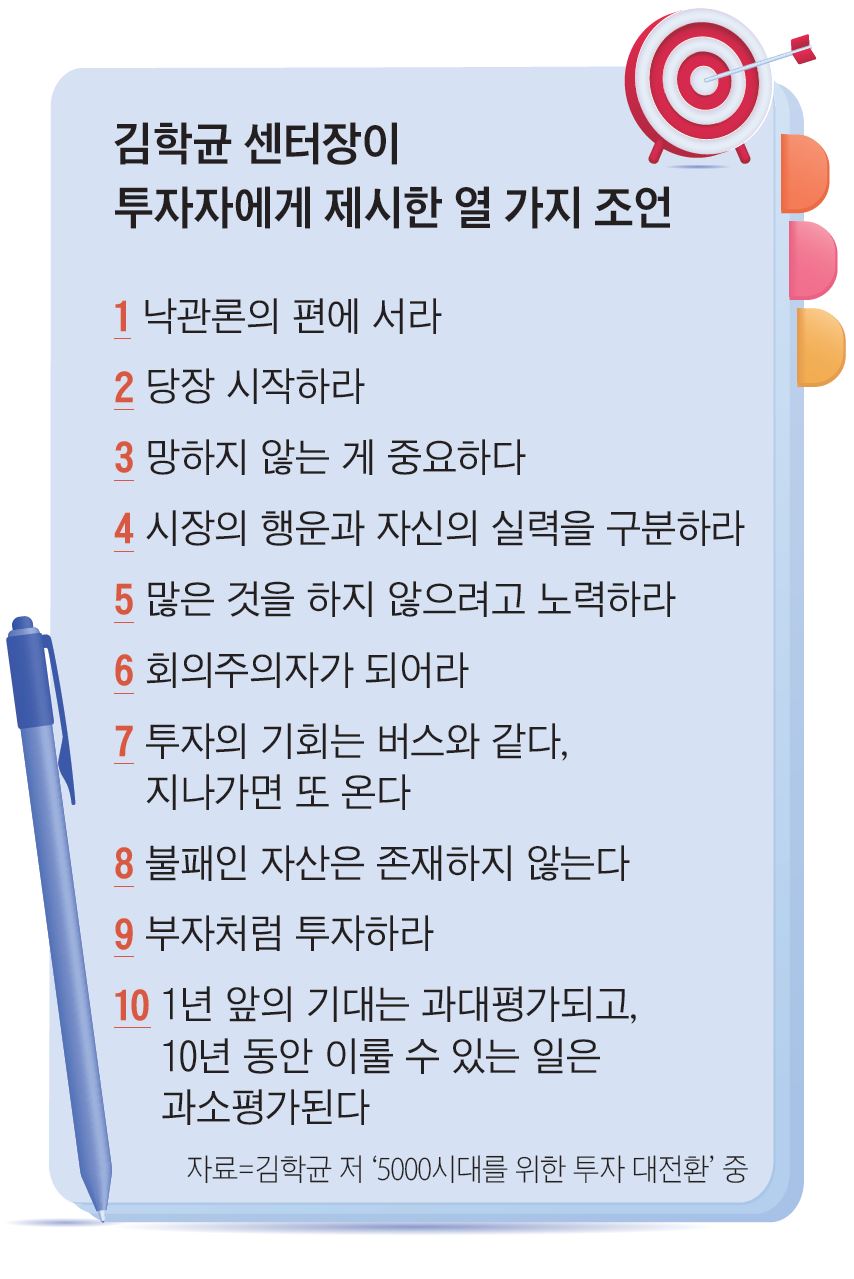

책에서 '투자 십계명'을 제시했다. 특히 강조하고 싶은 원칙은.

“무엇이 더 중요하다고 말하기 어렵다. 1997년부터 애널리스트 일을 하면서 헛스윙도 하고 굴러떨어지기도 하며 쌓인 실패와 시행착오의 기록에 가깝다. 많은 사람이 투자를 어렵게 느끼는데, 그 감정은 자연스럽다. 시장은 항상 마음을 흔든다. 오를 때는 지금 안 하면 영영 기회를 놓칠 것 같고 떨어질 때는 ‘무주식이 상팔자’라는 생각이 든다. 그래서 돈으로 재미를 보려 하면 안 된다. 돈은 결과가 좋아야지 과정이 재밌을 필요는 없다. 재미는 다른 데서 찾고 투자는 심리적으로 덜 흔들릴 수 있는 돈으로 해야 한다. 투자란 분석의 기술을 넘어 의지와 철학의 영역에 가깝다. 시장을 다 안다는 착각을 버리는 겸손, 시간을 이길 수 있는 돈으로 꾸준히 하는 태도, 중간중간 실수를 인정하고 돌아보는 습관이 투자의 성패를 가르는 기초라고 생각한다.”