우리는 흔히 질병과 아픔을 노년과 연결한다. 몸의 쇠약, 기능의 저하, 병원이라는 공간은 자연스럽게 나이 든 몸을 떠올리게 한다. 예술 작품 속에서도 마찬가지다. 질병은 종종 노년의 얼굴을 통해 묘사되고, 삶의 후반부를 상징하는 장치로 등장한다. 질병은 시간의 결과처럼 제시되며, 젊음과는 일정한 거리를 둔 것으로 그려진다.

이런 인식 속에서 젊은 몸의 질병은 늘 예외적인 상태로 취급된다. 그것은 자연스러운 과정이 아니라 비정상적인 사건으로 인식되며, 보통 설명이 필요하거나 극복의 서사로 수렴된다. 아픔은 젊음의 세계에 오래 머물지 않는다. 젊은 몸은 건강해야 하고, 병든 젊음은 잠시 스쳐 지나가야 할 상태로 설정된다.

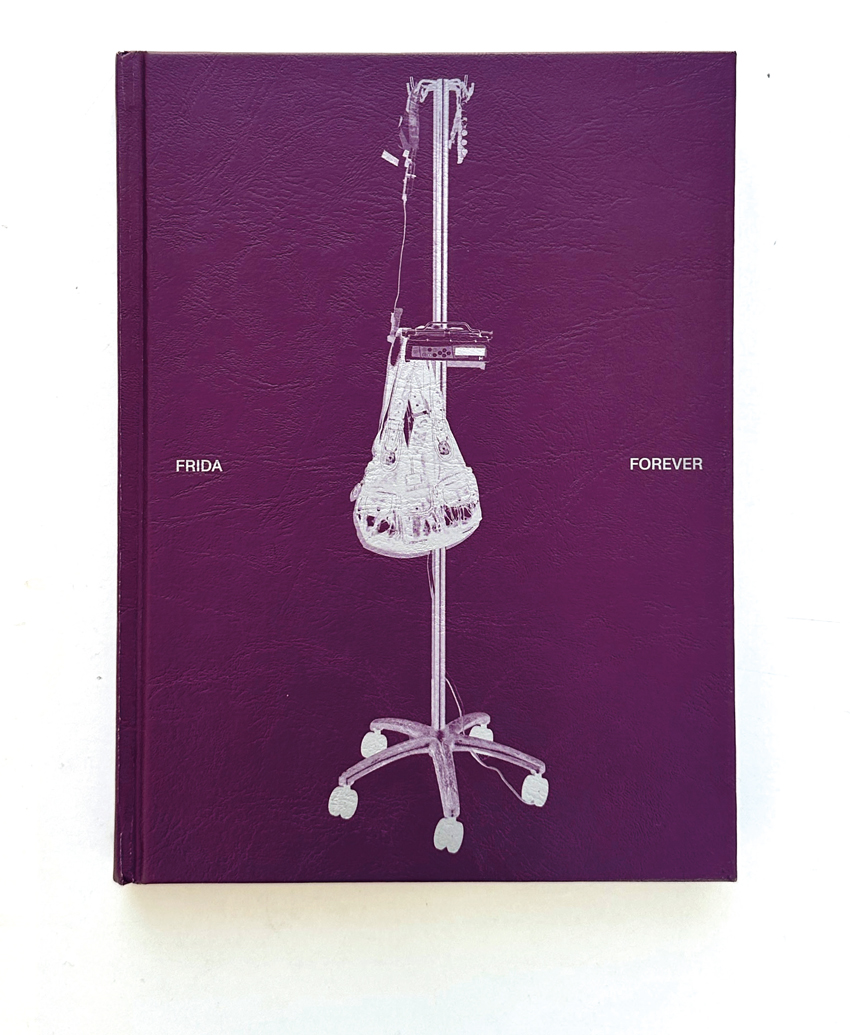

덴마크 사진가 프리다 리사 카르스텐센 예르쇠(Frida Lisa Carstensen Jersø)의 사진책 ‘프리다 포에버’는 바로 이 관습적인 구도를 근본부터 다시 보게 하는 책이다. 이 책은 젊은 몸의 질병을 예외적인 것으로 다루지 않는다. 원인이나 결과를 통해 설명하려 하지도 않고, 극복의 서사로 정리하지도 않는다. 대신 그 상태가 일상이 된 시간을 그대로 보여준다.

프리다는 열다섯 살 무렵이던 2012년 다리 위 난간에 기대었다가 난간이 부러지면서 4.5m 아래 아스팔트 바닥으로 추락해 척추를 다치는 사고를 당했다. 이 사고로 작가는 하반신이 마비됐고, 이후 휠체어에 의존해 살아가게 됐다. 2018년에는 몸속 세포에 석회 침착물이 형성되는 희귀한 만성질환에 걸린 사실도 알게 됐다. 이로 인해 그녀는 이후 집과 병원을 오가는 삶을 살아야 했고, 100회가 넘는 수술과 수많은 의료 처치, 방사선치료를 받아야 했다. 성인이 된 후 절반 이상의 시간을 병원에서 보냈다.

하지만 이 책은 이런 사실을 전면에 내세우지 않는다. 책을 통해 작가가 구체적으로 어떤 병을 앓고 있고 어떤 치료를 받고 있는지는 알기 어렵다. ‘프리다 포에버’가 주목하는 것은 질병 그 자체라기보다 질병과 함께 이어지는 삶의 시간이다. 병든 몸이 어떻게 하루를 통과하고, 어떻게 일상을 살아가고 있는지에 대한 기록에 가깝다.

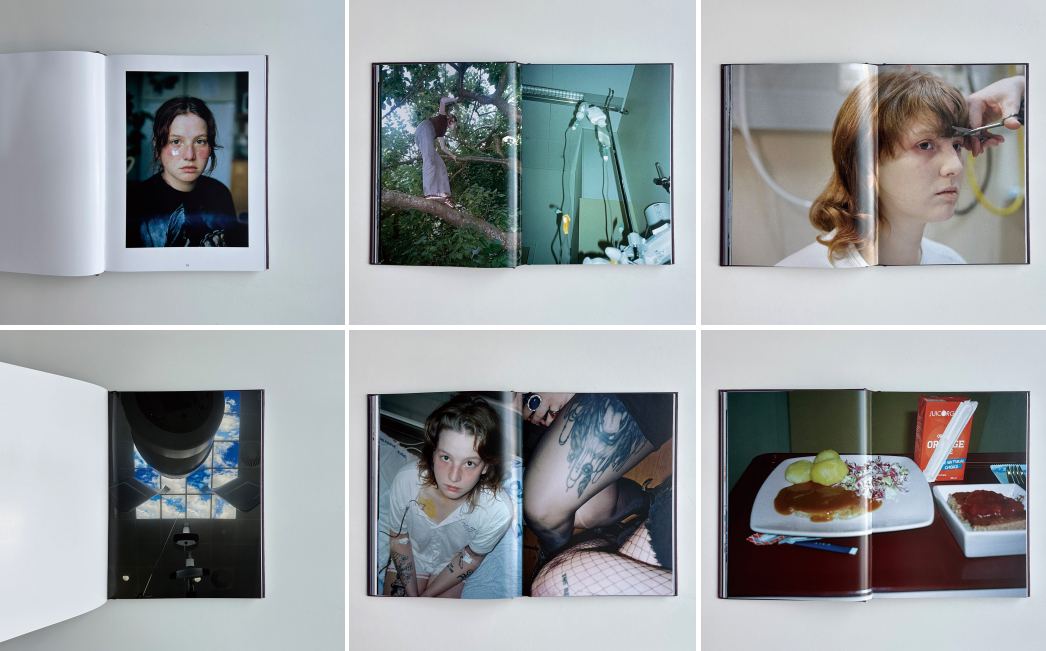

프리다는 병원에서 사진을 찍기 시작했다. 특별한 예술적 결단 때문이 아니라, 병원이 자신이 가장 오래 머무는 공간이 됐기 때문이다. 병실의 침대, 의료 기기, 바닥 질감, 창문 너머의 빛, 그리고 병원 밖 장면. 이 이미지는 연출과 스냅, 셀프 포트레이트의 경계를 오가며 하나의 흐름으로 엮인다.

질병과 젊음의 경계 위에서

작가의 카메라는 곧잘 자기 자신에게로 향한다. 주삿바늘이 꽂혀 있는 손, 병원 침대에 누워 있거나 앉아 있는 모습, 여러 링거 호스를 꽂고 치료 중인 신체 일부가 묘사된다. 작가는 말한다. “내가 카메라를 나 자신에게 향하는 것은 단순히 내가 자주 혼자이기 때문만이 아니라, 흉터와 금속 임플란트 그리고 연약함으로 가득한 내 병든 몸이야말로 내가 가장 잘 아는 풍경이기 때문이다.” 작가는 자기 신체를 동정의 시선으로 포장하지 않고, 고통이나 극적인 순간을 묘사하지도 않는다. 다만 담담하고 차분히 자신을 드러내며 책 전반에 걸쳐 등장시킨다.

이 책의 독특한 지점은 만성질환과 장애를 안고 살아가는 삶을 젊음의 활기와 에너지와 함께 보여준다는 점이다. 프리다는 병원 벽 내부뿐 아니라 병원 밖 활기찬 삶의 순간을 함께 책에 담았다. 질병과 관련한 생생하고 섬세한 이미지는 그녀가 청소년기에서 성인기로 이행해 가는 과정에서의 다양한 장면과 병치돼 보인다. 책은 질병이 만들어내는 신체적 제약을 한 축으로 그리고 젊음의 에너지와 자유를 다른 한 축으로 삼아, 이 둘을 오가며 전개된다.

작가는 이렇게 설명한다. “사진으로 담은 자화상과 병원 생활의 사진을 통해 나는 질병 속의 삶을 기록하고, 병원 밖의 활기차고 젊은 삶과 대비시킨다.” 이 프로젝트는 다른 사람에게는 잘 보이지 않는 질병과 장애를 안고 살아가는 삶의 숨겨진 면모를 드러내며, 젊은 나이에 만성질환을 안고 산다는 것이 무엇을 의미하는지 질문한다. ‘프리다 포에버’는 젊음과 질병, 혹은 이 둘을 동시에 겪는 존재의 교차점을 담아낸다. 병원의 삭막한 환경부터 병원 밖 삶의 활기찬 순간까지, 이 작품은 날것 그대로이면서도 유쾌한 사진적 표현을 통해 지극히 개인적이고 연약한 이야기를 전한다. “나에게 있어 질병과 건강 사이의 경계 공간에서 정체성을 형성하는 것은 필연적인 과정이었다.”

젊은 나이에 병을 안고 살아가는 작가는 자신을 “건강과 질병의 경계선에 살고 있다” 고 규정하며, 이 책을 병원 벽 양쪽의 삶을 보여주는 증거라 설명한다. 젊음과 질병, 이 둘을 동시에 겪으면서 작가는 예리하고 지적인 시선으로 시각적 서사를 구축해, 살아 있음을 생생하게 느끼게 하는 경험과 인간 몸이 지닌 취약함을 동시에 드러낸다. 이 책은 병들었지만 동시에 가능성 있는 몸, 질병과 젊음의 경계 위에 서 있는 몸에 관해 탐구한다고 할 수 있다.

이 지점에서 다시 제목으로 돌아가게 된다. 이 책에서 ‘포에버’는 끝나지 않는 상태, 즉 질병과 함께 살아가야만 하는 상태를 가리키는 표현에 가깝다. 반복되는 하루, 중단되지 않고 이어지는 삶의 리듬, 병원 안과 밖을 오가며 아픔과 젊음이 나란히 존재하는 시간이 계속됨을 암시한다. 프리다는 그 시간 속에 머물고 있고 앞으로도 영원히 머물 것이다. ‘프리다’라는 이름과 ‘포에버’라는 말이 나란히 놓일 때, 우리는 한 개인의 삶이 특정한 조건 속에서 계속될 것임을 읽어내게 된다.

병든 몸이 삶의 바깥으로 밀려나지 않고, 젊음 역시 중단되지 않은 채 같은 시간 위에 놓이는 순간을 이 책은 보여준다. ‘프리다 포에버’는 질병을 묘사한다는 단순한 접근 대신, 젊음의 에너지와 질병의 제약이 겹친 지점에서 살아가는 작가의 삶의 시간을 차분히 따라간다.